Détail de toboggan dans un parc de la ville de Mexico, Ehécatl Cabrera, 2021. CC-BY-SA 4.0

On pourrait croire que les couleurs – dont la vision est le résultat d’une évolution naturelle qui l’a sélectionnée, perfectionnée, et adaptée à des besoins spécifiques – pourraient avoir une symbolique et des usages universels, mais il n’en est rien. Si l’on veut explorer la manière de reproduire, d’utiliser et d’interpréter les couleurs, il faudra toujours le faire dans un contexte temporel, géographique et culturel donné. J’ai pensé dans un premier temps faire cette exploration par couleur, comparant par exemple comment le rouge est reproduit, perçu, utilisé ou interprété à travers les lieux et les âges, mais si cette manière de faire aurait été ludique, je ne pense pas qu’elle aurait été pertinente pour vraiment comprendre la couleur en général et ses usages, ou pour découvrir justement en qui elle est essentiellement subjective et culturelle. Non, le rose n’est pas plus une couleur féminine que le bleu est une couleur masculine ; ce genre d’association ne repose sur aucune réalité physique ni biologique et n’est que le résultat d’un contexte socioculturel.

La compréhension de la couleur et sa perception est d’ailleurs très liée au langage, et on peut, rien qu’en étudiant la langue, découvrir des associations et une symbolique des couleurs possibles ou non. Par exemple, le breton, l’islandais, le chinois ou le japonais n’ont pas de mots distincts pour différencier les teintes bleues et vertes, et il est donc improbable que ces teintes aient une interprétation symbolique distincte pour les locuteurs de ces langues. En chinois, « qing » (青) désigne aussi bien le bleu que le vert, et le kanji 青 « ao » signifie bleu, mais sert aussi pour désigner la couleur des légumes verts. Il semble toutefois y avoir une sorte de hiérarchie dans les contrastes qui peuvent être décrits par les langues. Les anthropologues Brent Berlin et Paul Kay ont étudié les termes désignant spécifiquement les couleurs1 (comme « noir », « blanc » ou « rouge ») dans plusieurs dizaines de langues, en excluant ceux qui font référence à un objet caractéristique (comme « azur » ou « jade »). Ils constatent que quand une langue n’a que deux termes désignant spécifiquement des couleurs, c’est le blanc et le noir ; si elle en a trois, elle distingue le noir, le blanc, et le rouge ; s’ajoute ensuite soit le vert, soit le jaune ; puis le bleu ; ensuite le brun ; et finalement, le violet, rose, orange ou gris. Si l’ordre exact d’apparition des termes n’est pas si figé, il reste raisonnable de considérer que l’opposition « noir et blanc », ou « sombre et lumineux » semble primordiale, tout comme le contraste entre ce couple, et le coloré, le teinté, en général, et le rouge en particulier. Cette constatation ne nous surprendra pas après avoir compris que les contrastes d’intensité lumineuse ont une place à part dès le fonctionnement physiologique de l’œil, notamment avec la présence des bâtonnets sur la rétine, et que l’évolution de la bichromie vers la trichromie chez l’humain nous a précisément apporté la distinction des fruits rouges. Mais au-delà de ces contrastes primordiaux, les relations entre les couleurs et les significations qu’on leur donne sont profondément culturelles, chaque culture structurant les couleurs selon une combinatoire qui lui est propre.

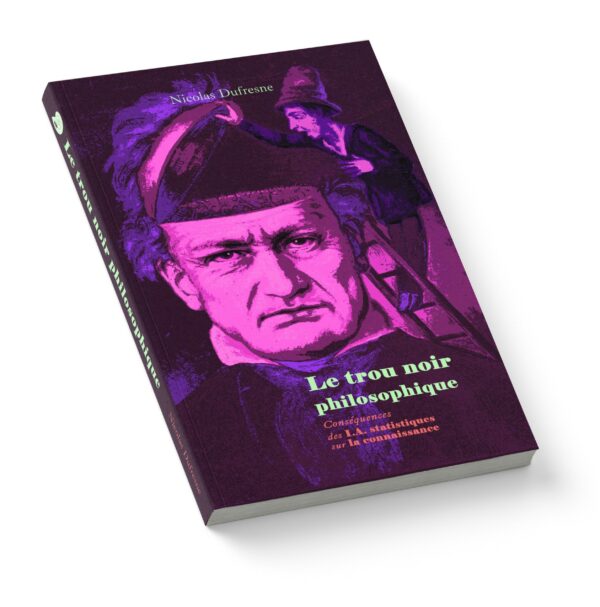

S’il y a bien une opposition qu’on retrouve dans toutes les cultures, c’est celle du noir et du blanc, entendu non pas comme nuances de gris, mais le plus lumineux des blancs, la plus forte lumière, et le plus profond des noirs, l’ombre la plus complète. Dans ces deux extrêmes, que nos rétines soient saturées de lumière ou au contraire qu’elles ne captent pas un photon, il n’y a plus le moindre détail à percevoir, et ces deux couleurs, blanc et noirs purs sont couramment associées au vide, à l’absence de toute chose, au non-être, qui peut être aussi bien ce qui précède l’existence et la naissance, que ce qui la suit, la mort. Elles sont aussi naturellement associées aux états qui ne sont pas encore marqués par la vie, par l’histoire d’une existence, comme l’innocence, la virginité, la propreté ou l’innovation. Mais si ces associations du blanc et du noir au non-être semblent quasiment universelles, elles sont culturellement échangeables ; aujourd’hui en Europe, le noir marque la mort et le deuil, tandis qu’en Asie, c’est le blanc2. Déjà dans la symbolique du simple noir et du simple blanc, les variations culturelles sont parfois en opposition totale, et ce cadre culturel est fondamental à l’interprétation de l’usage des couleurs, qui ne sont pas nécessairement utilisées pour leur valeur mimétique, de représentation du monde, mais souvent aussi bien pour leur valeur symbolique que sociale. Si le manteau de la Vierge dans le monde chrétien au Moyen Âge est généralement bleu, c’est parce que cette teinte y est associée à la virginité ; mais le peindre d’un véritable outremer ajoute une signification additionnelle tout aussi importante pour le peintre et le spectateur : le pigment outremer tiré du lapis-lazuli coûtait alors plus cher que l’or, et son usage était aussi indicateur de richesse, d’honneurs donnés, d’hommage ou de sacrifice, et le carmin, tiré de la cochenille, pouvait avoir la même signification, pour les mêmes raisons, tout comme l’or des icônes. Cette fonction et cette signification sociale des couleurs sera aussi très importante quand on observera les teintes des vêtements, qui en tout temps et en tous lieux ont toujours été un marqueur important du rang social de ceux qui les portent.

Le pigment bleu outremer, éclatant, du manteau est d’abord un symbole de richesse concrète donnée à la peinture.

Laisser un commentaire