La bataille d’Anghiari, Léonard de Vinci, 1503

Aborder le thème de la couleur dans l’histoire de l’art, et d’ailleurs le simple fait d’évoquer l’histoire de l’art tout court, convoque généralement l’image de Léonard de Vinci1. Génie des arts, bien qu’il n’ait peint que vingt à trente toiles2, mais aussi des sciences et techniques, extrêmement curieux et méticuleux, il parait évident que la couleur et sa reproduction font partie de ses préoccupations majeures. Pour lui, la peinture est une cosa mentale, il la place au sommet des sciences et des artes liberale3 du Moyen Âge. Ainsi, la peinture trouve son origine dans un acte mental qui va bien au-delà de la simple imitation de la nature et de la reproduction d’un sujet. La peinture nécessite la compréhension scientifique du monde et du fonctionnement de l’univers, précédant l’acte manuel, l’exécution qui nécessite un savoir-faire. L’intérêt de De Vinci pour les sciences commence ainsi comme une nécessité préalable à son travail de peintre, et l’étude de la lumière fait partie des grands sujets qu’il aborde dans ses recherches picturales.

À la sortie du Moyen Âge, les peintres connaissent bien le principe du mélange qu’on dit soustractif des pigments, c’est-à-dire la possibilité à partir d’un nombre réduit de couleurs qu’on qualifie de primaires (généralement un bleu, un jaune et un rouge), de produire un grand nombre de nouvelles couleurs, grâce à un mélange en proportions maîtrisées. Mais le mélange d’un nombre réduit de pigments a tendance à désaturer les couleurs, et les peintres comme Léonard de Vinci complètent leurs palettes avec d’autres couleurs afin d’obtenir des couleurs plus intenses, en particulier pour le vert. La première étape pour la reproduction des couleurs est donc de trouver les pigments, les composés chimiques, qui pourront être dilués puis mélangés sur la palette avant d’être appliqués sur la toile. En ce début de Renaissance, on trouve principalement deux pigments pour le bleu : l’azurite, un minéral4, est plus courante ; l’outremer, extrait du lapis-lazuli, a un prix bien plus élevé, mais permet d’obtenir un bleu bien plus profond. Pour le rouge, on utilise l’hématite, qu’on appelle aujourd’hui l’ocre rouge, de l’oxyde de fer (la rouille) ; le cinabre, qu’on appelle aujourd’hui vermillon, du sulfure de mercure ; et le rouge kermès, fabriqué à partir d’une espèce de cochenille, un insecte. Quant au jaune, il pouvait être l’ocre jaune, de l’oxyde de fer hydraté, ou du jaune de plomb-étain, artificiel et beaucoup plus lumineux. À ces pigments servant de couleurs primaires, Léonard de Vinci ajoute donc des jaunes organiques tels que le safran ou le curcuma, qui restent transparents et lui permettent, en glacis, d’embellir les verts. Pour le vert, il affectionne le vert-de-gris, l’acétate de cuivre5, mais ce pigment très fragile ayant tendance à brunir a progressivement été abandonné à la Renaissance. Le blanc de plomb6 avait aussi une place importante sur la palette des peintres de l’époque, servant de couche de préparation sur la surface, toile ou bois, sur laquelle la peinture sera faite, et pour éclaircir les pigments utilisés. Finalement, de l’os ou du bois calciné permettait d’obtenir le carbone, qu’on appelle le fusain, formant le pigment noir.

C’est précisément l’usage de ce carbone, sur la sous-couche blanche de plomb, qui permet de retrouver aujourd’hui les dessins préparatoires « sous » les peintures qui nous sont parvenues. En effet, ce noir absorbe les rayons infrarouges alors que les pigments de peinture qui le recouvrent les réfléchissent, et on peut ainsi révéler ces dessins cachés grâce à ce qu’on appelle la réflectographie infrarouge. On découvre alors les modifications et évolutions, les « repentirs », qu’ont traversé les œuvres, et les nombreuses hésitations de Léonard de Vinci, dans L’adoration des Mages par exemple, qu’il laissera inachevé, alors que pour d’autres tableaux le dessin préparatoire est précis et les différences avec le tableau final sont minimes. Même les plus grands peuvent se retrouver dans des impasses créatives… Quoi qu’il en soit, la peinture ne se limite pas à l’application de pigments ; le choix du medium, le composant qui permet de diluer, appliquer puis solidifier les pigments, est essentiel, et la pratique de Léonard de Vinci a beaucoup évolué tout au long de ses recherches. On ne dispose que de peu d’informations sur ses formules, le peintre ayant probablement cherché à en garder l’exclusivité, bien qu’il ait mentionné l’usage d’huile de lin ou de noix et de térébenthine en résine ou en essence.

Léonard de Vinci, suite à son étude méticuleuse de l’ombre et de la lumière, a aussi théorisé le sfumato, une technique donnant des contours imprécis au moyen de glacis. En posant successivement de fines couches colorées transparentes et lisses sur une couche déjà sèche, le glacis produit un effet de profondeur, à condition que la couche soit parfaitement lisse, sans traces de pinceau, et que l’œuvre soit observée dans une pénombre sous un éclairage latéral. On ne retrouve d’ailleurs aucune de ces traces sur ses œuvres ; il les estompait certainement avec le doigt7. Léonard de Vinci reproduit par cette technique ses observations sur les passages insensibles de l’ombre à la lumière qui effacent les contours, donnant un aspect vaporeux aux formes (d’où le nom de sfumato, « enfumé » en italien) et suggérant l’atmosphère environnante. La technique sera utilisée tout au long de la Renaissance, et notamment par Johannes Vermeer8 dans La Laitière. Daniel Barbaro9 écrit en 1556 que le sfumato, c’est « faire le contour doux, et enfumé, afin que se comprenne ce qui ne se voit pas ». En supprimant des détails et de la précision, l’artiste laisse le spectateur projeter sa propre expérience. C’est au 19ᵉ siècle, par les romantiques (excepté Ingres), le courant réaliste (spécialement Courbet), puis les impressionnistes, que la technique a progressivement été simplifiée ou abandonnée ; il faut en effet entre chaque couche plusieurs jours, voire semaines, de séchage, ce qui en dit long sur la méticulosité de Léonard de Vinci, et les romantiques y préfèrent la spontanéité de la touche, laissant visible les coups de pinceaux et la matière.

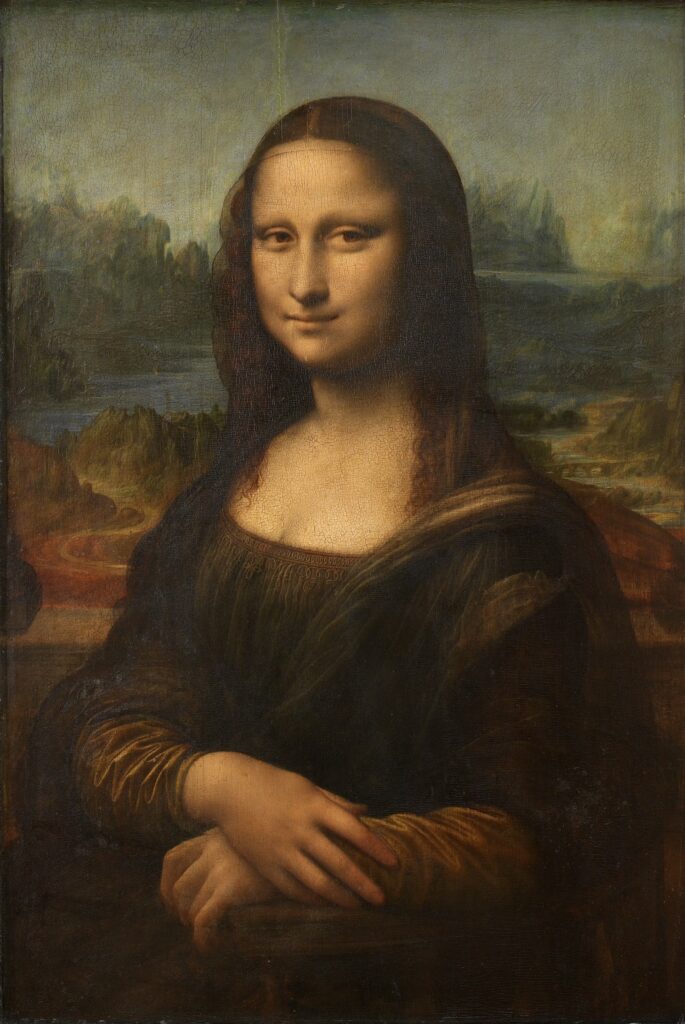

Le travail du peintre va bien au-delà de la simple reproduction des formes et des couleurs, et la matière, la manière dont l’œuvre réfléchit la lumière importe tout autant que le choix du pigment. Ce que malheureusement Léonard de Vinci ne savait pas, c’est que les vernis protégeant ses œuvres finiraient par vieillir et leur donner une teinte terne et ambrée. Les couleurs de la Joconde que nous connaissons aujourd’hui sont loin des bleus éclatants qu’il a travaillés dans le ciel derrière Lisa del Giocondo. On peut cependant restaurer ces couleurs en amincissant la couche de vernis pour le remplacer par un nouveau, mais cela n’est pas toujours possible, d’autant plus que la restauration ne doit surtout pas toucher aux couches de pigments. Des techniques modernes d’analyse du spectre lumineux réfléchi par la toile permettent toutefois d’effectuer des retouches sur une version numérisée, et s’il n’est alors plus possible d’admirer le travail méticuleux de matière, de texture, on peut se faire une idée des couleurs d’origine.

Version exposée au Louvre et une restauration numérique des couleurs d’origine probables.

Les pigments connus depuis la préhistoire et l’Antiquité, et les retouches numériques du 21e siècle se rejoignent ici et ne s’éloignent jamais de l’observation scientifique du monde, et c’est cette histoire de la reproduction des couleurs que je vous invite à parcourir.

- Leonardo di ser Piero da Vinci (1452 – 1519) est un peintre polymathe toscan, artiste, scientifique, ingénieur, anatomiste, architecte… Il place la peinture au sommet des arts. Pour lui, une image doit représenter la personne, mais aussi ses intentions et son esprit, et il étudie la nature dans ce cadre. Il consigne ses études dans des carnets accompagnés d’innombrables dessins, et ces connaissances initialement dédiées à la peinture finissent par devenir une fin en soi. Son absence de formation universitaire le libère de l’académisme de la renaissance, et il se revendique « homme sans lettres », bien qu’il ait aussi collaboré avec des scientifiques et rédigé quelques traités. ↩︎

- Le musée du Louvre, qui conserve six tableaux de Léonard de Vinci, en recense vingt-deux dans le monde, mais il faudrait y ajouter trois œuvres perdues et une quinzaine dont l’attribution reste débattue. ↩︎

- Les Arts Libéraux sont les arts enseignés à l’université au Moyen Âge, par opposition aux arts mécaniques, serviles (charpenterie, menuiserie, poterie…) qui ne le sont pas, et sont distincts de ce qu’on appellera les beaux-arts à la fin de l’époque moderne. Ils sont divisés en deux catégories : le trivium (les trois chemins) qui concerne le « pouvoir de la langue », à savoir la grammaire, la dialectique et la rhétorique ; et le quadrivium (les quatre chemins) qui se rapporte au « pouvoir des nombres », c’est-à-dire l’arithmétique, la musique, la géométrie et l’astronomie. ↩︎

- Un carbonate de cuivre hydraté, c’est-à-dire un minéral de cuivre et de carbone contenant de l’oxygène et de l’hydrogène. ↩︎

- À ne pas confondre avec le résultat de la corrosion atmosphérique du cuivre, qui donne leur couleur caractéristique aux anciennes statues ou toitures de bronze. Le nom du pigment vert-de-gris vient de l’ancien français verte-grez,

« vert produit par l’aigre », étant produit par corrosion du cuivre par des émanations de vinaigre. ↩︎ - Du carbonate de plomb. ↩︎

- On a ainsi retrouvé des empreintes digitales sur certaines de ses peintures, notamment sur le Saint Jérôme du Vatican. ↩︎

- Johannes ou Jan Van der Meer, dit Vermeer (? – 1675) est un peintre néerlandais tombé dans l’oubli après sa mort, n’ayant peint que moins de 45 tableaux en vingt ans. C’est après le milieu du 19ᵉ siècle qu’il acquiert sa grande renommée, particulièrement grâce aux hommages des peintres impressionnistes ou de Marcel Proust par exemple, et parmi les 34 tableaux qui lui sont attribués avec certitude, La Jeune Fille à la perle et La laitière font partie des œuvres les plus célèbres de l’histoire de la peinture. ↩︎

- Daniel Matteo Alvise Barbaro (1514 – 1570) est un cardinal vénitien, ambassadeur de la république de Venise en Angleterre, écrivain et traducteur. Il a en particulier écrit La pratica della perspettiva (« Pratique de la perspective »), un traité d’optique exeçant une grande influence tout au long du 16ᵉ siècle. Il contient la plus ancienne description connue d’une chambre noire, la camera obscura, ancêtre des appareils photo. ↩︎

Laisser un commentaire