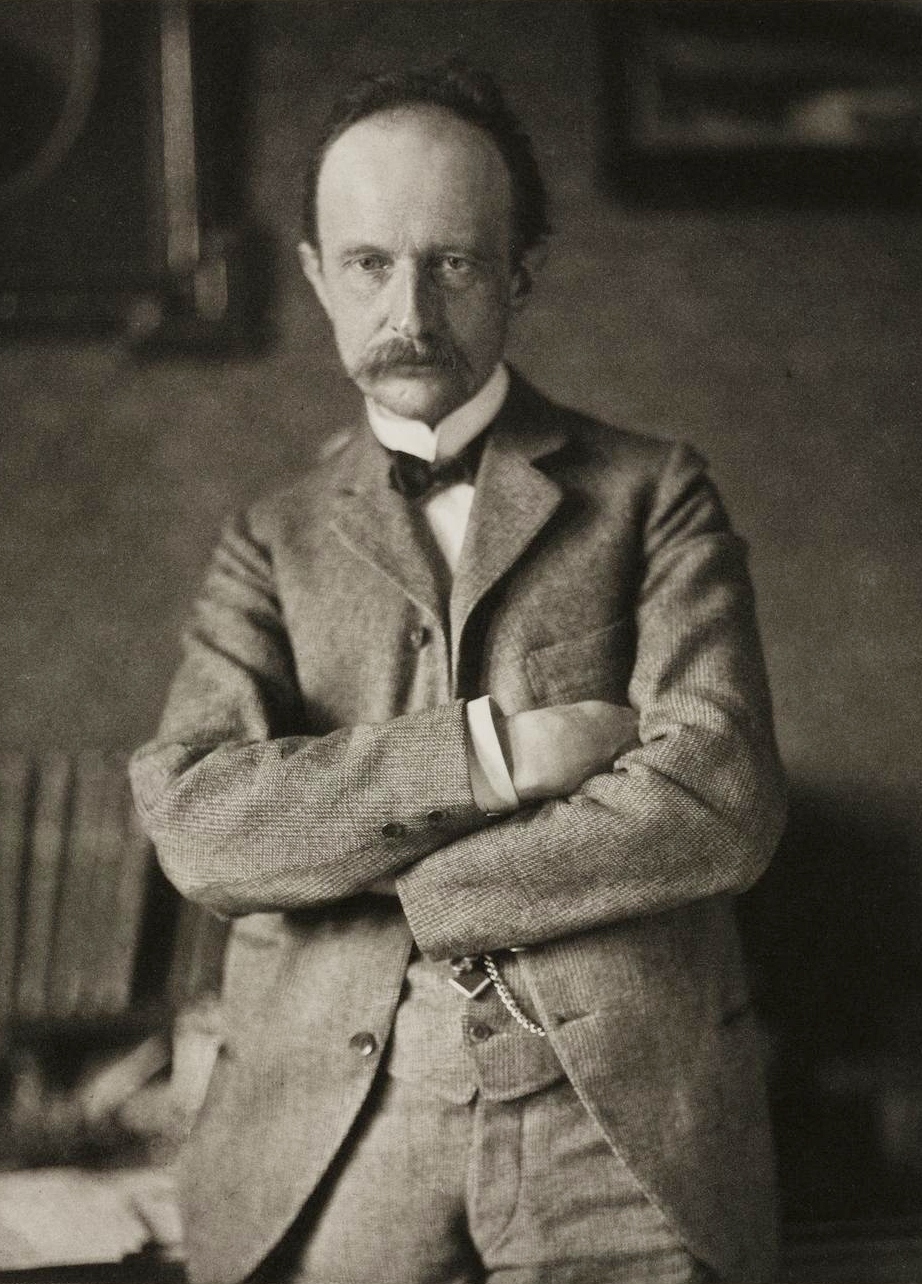

Max Planck, photograph by Rudolf Dührkoop, c. 1910

Il n’y a plus rien à découvrir en physique maintenant. Il ne reste plus qu’à mesurer de plus en plus précisément.

Lord Kelvin, à la fin du 19ᵉ siècle.

Lord Kelvin1 ignore une petite ombre portée sur notre description de la lumière et de la couleur physique à la fin du 19ᵉ siècle, qui introduira le photon tout en révolutionnant la physique…

Cette ombre provient notamment de deux phénomènes liés à la lumière : le rayonnement thermique et l’effet photoélectrique.

En 1859, Gustav Kirchhoff2 imagine un objet théorique pour étudier le rayonnement dû à la chaleur des objets, qu’il appelle le corps noir. Comme souvent en physique, le nom est trompeur : le corps noir n’apparait pas noir, bien au contraire, il est lumineux. Un corps noir est en fait un objet, que vous pouvez imaginer constitué de la matière qui vous plaira : sa composition n’influence pas l’expérience. Cet objet a la particularité d’absorber l’intégralité des rayonnements électromagnétiques, de la lumière, qu’il reçoit ; il est parfaitement opaque et ne réfléchit aucune lumière. Cela devrait le faire apparaître noir justement, me direz-vous ! Eh bien non. Comme tout objet, quel que soit son état, il a une certaine chaleur, ne serait-ce que parce qu’il absorbe la lumière et y gagne une certaine énergie. Il se trouve que la chaleur provoque un rayonnement thermique ; ce rayonnement est en fait un rayonnement électromagnétique, réparti sur tout le spectre, visible et au-delà. Un corps noir idéal ne peut pas exister dans la nature, mais des objets réels peuvent s’en rapprocher. C’est le cas de la plupart des étoiles, dont le soleil, qui effectivement absorbent toute la lumière qu’elles reçoivent et ne font qu’émettre leur propre lumière, leur propre rayonnement thermique, plutôt chaud… On peut aussi étudier expérimentalement les corps noirs en utilisant un four uniformément chauffé, qui émettra aussi son propre rayonnement thermique, plus facile à maîtriser que celui du soleil. L’étude du corps noir est importante en cette fin de 19e siècle : ce rayonnement thermique est un des derniers phénomènes physiques connus, mais inexpliqué impliquant la lumière. On se rend compte, en observant le four simulant le corps noir, que les intensités des différentes longueurs d’ondes dans le spectre thermique, si on le décompose, ne sont pas uniformes : l’intensité maximale est centrée sur une longueur d’onde bien précise, et qui semble dépendre directement et uniquement de la chaleur du corps noir, ce qui donne une couleur à ce rayonnement. Par exemple, à température ambiante, ce rayonnement est majoritairement infrarouge, et donc invisible pour l’être humain, alors que sur le soleil, avec sa température de surface d’environ 5700 kelvins, il est centré sur le jaune visible et apparait blanc à l’être humain. À des températures plus élevées encore, il s’éloigne vers le bleu, le violet, et au-delà, vers des longueurs d’onde de plus en plus courtes. Quelle que soit l’approche en utilisant les lois physiques connues à l’époque et le modèle ondulatoire de la lumière, aucune équation ne parait décrire parfaitement ce phénomène. Deux lois sont proposées : la première décrit correctement le rayonnement pour les hautes températures, mais décrit mal les plus faibles températures3, l’autre décrit bien le rayonnement aux faibles températures, mais prédit une intensité, une énergie infinie aux températures plus élevées4 ! C’est Max Planck5 qui trouve la solution en 1900. Il a l’idée d’introduire un quanta d’énergie dans les équations décrivant le rayonnement thermique, c’est-à-dire l’idée que l’énergie n’est pas émise de manière continue, mais par paquets indivisibles, ce qui fait disparaître le problème d’infini. La quantité d’énergie de chacun de ces quanta est directement proportionnelle à la longueur d’onde du rayonnement. Cette découverte révolutionnera la recherche et les technologies au 20e siècle, ouvrant la voie à une toute nouvelle physique : la physique quantique. Mais Planck ne comprend pas l’importance de ce quanta introduit dans ses équations, qui reste pour lui un artefact qui n’a pas de sens, une astuce de calcul sans existence physique, et il lui faudra plusieurs années avant d’accepter cette nouvelle physique et les découvertes postérieures d’Einstein. Il obtiendra le prix Nobel de physique de 1918 pour cette découverte qui révolutionnera la recherche et les technologies au 20e siècle, ouvrant la voie à une toute nouvelle physique : la physique quantique.

Cinq ans après l’explication de Planck sur le rayonnement du corps noir, en 1905, Albert Einstein6 élabore d’une part la théorie de la relativité restreinte, qui tire les conséquences physiques du fait que la vitesse de la lumière dans le vide a la même valeur quel que soit le référentiel7, peu importe la vitesse de l’observateur, et d’autre part explique l’effet photoélectrique. L’effet photoélectrique est l’émission d’électrons par un matériau sous l’action de la lumière ; c’est lui qui permet de convertir la lumière en courant électrique et est à la base du fonctionnement des capteurs d’appareil photo ou des panneaux solaires par exemple, mais aussi de nos yeux. Souvenez-vous : la lumière, ce sont des ondes électromagnétiques, qui transportent les forces électriques et magnétiques. Ces forces agissent sur les particules chargées, telles que les électrons qui forment l’enveloppe des atomes, autour de leurs noyaux ; la lumière agit donc directement sur eux. Ce qui était inexpliqué jusqu’alors est le fait que cette libération d’électrons, cette génération de courant électrique, ne dépend pas de l’intensité du flux lumineux, mais uniquement de la longueur d’onde de la lumière. Einstein l’explique grâce aux quanta de Planck : l’intensité du flux lumineux représente le nombre de quanta d’énergie dans le flux. Pour libérer un électron, ce qu’il faut, c’est qu’un des quanta de ce flux possède en lui-même une énergie suffisante. Peu importe le nombre de quanta d’énergie qui bombarde l’électron chaque seconde si chacun de ces quanta est trop faible. L’énergie portée par ces quanta étant directement liée à leur longueur d’onde, c’est bien la longueur d’onde, la couleur, de la lumière qui définit l’énergie transmise aux électrons, et non pas l’intensité de cette lumière. Faisons une analogie simple pour expliquer le phénomène : prenez quelques boules de pétanque et des tomates molles. Peu importe le nombre de tomates molles que vous lancez contre votre mur, vous n’arriverez pas à le briser, alors qu’une seule boule de pétanque peut suffire. La tomate molle est l’équivalent d’un quanta de grande longueur d’onde, de faible énergie (du côté rouge et infrarouge du spectre visible) et la boule de pétanque est l’analogie d’un quanta de petite longueur d’onde et de haute énergie (du côté violet et ultraviolet du spectre visible). Einstein obtiendra son seul prix Nobel pour cette découverte en 1921.

En 1926, ces quanta d’énergie électromagnétiques, similaires à la fois à des corpuscules et des ondes, recevront enfin leur nom : ce sont les photons. À cette époque, l’idée de l’éther, substance supportant la propagation des ondes électromagnétiques, de la lumière, est complètement abandonnée.

Je ne détaillerai pas ici les développements passionnants de la physique quantique qui ont suivi ces découvertes, et ces propriétés fascinantes que sont la superposition et l’intrication quantique par exemple, qui découlent du fait que non seulement la lumière, mais toutes les particules fondamentales et même les agencements de plusieurs particules se comportent parfois, ou à la fois, comme des ondes et des corpuscules8, et posent des problèmes d’interprétation, des problèmes philosophiques, qui sont encore débattus en 2025. L’expérience phare permettant de montrer cette nature quantique et la dualité onde-corpuscule est justement une adaptation de l’expérience des fentes de Young que nous avons décrite précédemment. Notons finalement que ces particules peuvent aussi être interprétées comme des perturbations, des vibrations des champs quantiques qui leur sont associés. Imaginez les champs quantiques comme des océans baignant l’univers entier, présents partout. En l’état actuel de nos connaissances, il y en a plusieurs9, qui sont en quelque sorte superposés : le champ électromagnétique, celui des photons, en fait partie, mais il existe des champs pour toutes les particules et forces fondamentales. Le photon peut donc être vu comme une perturbation en mouvement du champ électromagnétique. Les particules électriquement chargées, comme le proton ou l’électron au sein des atomes qui composent la matière ordinaire, perturbent aussi, de manière statique, ce même champ électromagnétique.

- William Thomson, connu sous le nom de Lord Kelvin (1824 – 1907) est un physicien britannique, reconnu pour ses travaux sur la thermodynamique et la température. Il est aussi un des premiers ingénieurs à participer à la pose des premiers câbles télégraphiques transatlantiques dès 1865. ↩︎

- Gustav Kirchhoff (1824 – 1887) est un physicien allemand qui apporte des contributions essentielles à l’électrodynamique, la physique du rayonnement et la théorie mathématique de l’élasticité. ↩︎

- C’est la loi de rayonnement de Wien proposée par le physicien allemand Wilhelm Wien (1864 – 1928) qui obtiendra le prix Nobel de physique en 1911 pour ces découvertes. ↩︎

- C’est la loi de Rayleigh-Jeans, proposée en 1900 par le physicien britannique lord Rayleigh (1842 – 1919), prix Nobel de physique en 1904, et corrigée par le physicien, astronome et mathématicien britannique James Jeans (1877 – 1946). ↩︎

- Max Planck (1858 – 1947) est un physicien allemand, fondateur de la mécanique quantique. Il est lauréat du prix Nobel de physique de 1918 pour ses travaux sur les quanta. ↩︎

- Albert Einstein (1879 – 1955) est un physicien helvético-étasunien, d’origine allemande. Lauréat du prix Nobel de physique de 1921 pour son explication de l’effet photoélectrique découvert en 1905 grâce aux travaux de Max Planck sur le corps noir, qui fonde la physique quantique développée tout au long du 20e siècle, il est aussi à l’origine de la relativité restreinte, décrite la même année, qui tire les conséquences physiques de la vitesse limite de la lumière dans le vide et relativise notamment l’écoulement du temps. Il publiera ensuite en 1915 une nouvelle théorie de la gravitation, la relativité générale, où l’espace et le temps sont réunis en un ensemble à quatre dimensions, courbées par la masse des objets. ↩︎

- Cette vitesse limite de la lumière était déjà sous-entendue dans les équations sur l’électromagnétisme de Maxwell. ↩︎

- Des expériences ont réussi à reproduire des effets quantiques sur des molécules relativement grosses ; les molécules sont des particules déjà relativement éloignées des particules fondamentales qui les constituent : les quarks et les électrons. En effet, elles sont un agencement d’atomes, composés d’électrons, de neutrons et de protons. Et les neutrons et protons sont eux-mêmes composés de quarks. En 2003 une expérience a ainsi pu traiter des molécules de fullerène, composées de plusieurs dizaines d’atomes de carbone, comme des objets quantiques à la fois ondes et corpuscules. ↩︎

- Une branche de physique cherche à développer une théorie du tout, c’est-à-dire à réunir en une seule équation (et en un seul champ) les trois ou quatre forces fondamentales de l’univers : la gravité (si elle est une force), l’électromagnétisme, l’interaction nucléaire faible (responsable de la fission nucléaire), l’interaction nucléaire forte (qui maintient l’intégrité des neutrons et des protons, et la cohésion du noyau des atomes), tout comme Maxwell a unifié au 19ᵉ siècle la force électrique et la force magnétique en une seule force électromagnétique, où l’électricité et le magnétisme sont les deux faces d’une même pièce. On a d’ailleurs récemment réussi l’unification de la force faible et de l’électromagnétisme en une force électro-faible. ↩︎

Laisser un commentaire