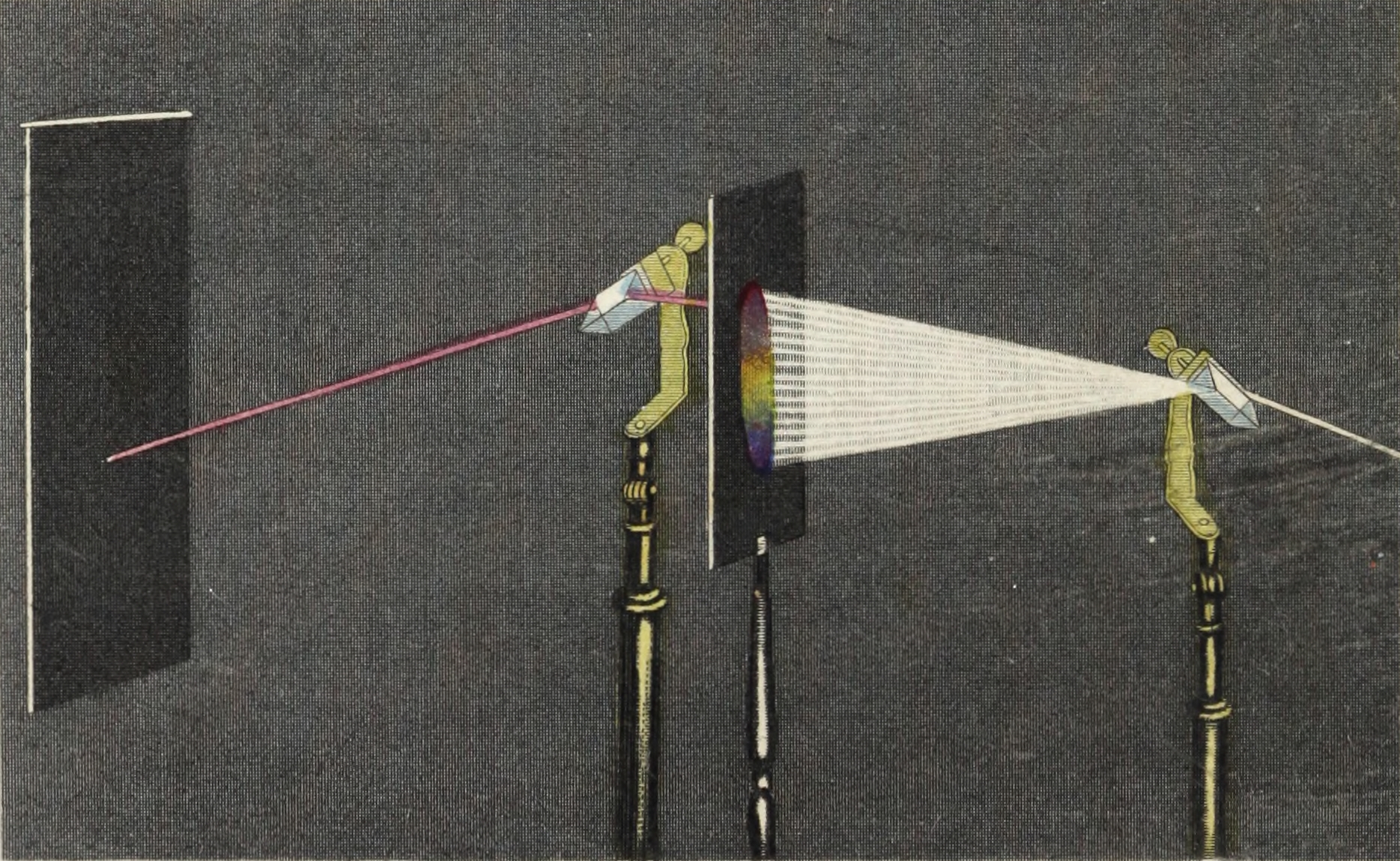

Action of a prism on a ray of light, Fulgence Marion, 1869

Étoile jaune, géante rouge, naine blanche, naine noire. Des tailles et des couleurs nomment l’avenir de notre étoile, le soleil, de la même manière que nous nommons notre planète bleue, le héron cendré, le lézard vert, le vin blanc et le café bien noir. Des étoiles à la vie, la couleur est une composante sensitive essentielle de la description de notre monde propre.

Elle est un phénomène cérébral, conscient et subjectif, résultant d’une perception spécifique du monde physique, ontologique, qui nous entoure. Elle est une interprétation subjective du monde, mais aussi la conséquence de phénomènes physiques et objectifs, montrant un lien de causalité entre le corps et l’esprit, qu’il nous faut comprendre plus finement pour analyser la couleur sous toutes ses formes et ses usages.

Rembobinons, et revenons à la lumière ; avant de pouvoir traiter de sa perception physiologique et de son interprétation mentale, commençons donc par interroger la physique sur ce qu’elle est, à travers l’histoire des sciences, de l’Antiquité au monde contemporain.

Une histoire de lumière

Ce n’est que durant le 20e siècle que la lumière a été comprise comme la propagation de photons, à la fois ondes et particules, à travers le champ électromagnétique, avec le développement de la physique quantique et de la théorie quantique des champs. Mais comme toutes les théories scientifiques, cette compréhension est le résultat d’un long raisonnement philosophique et scientifique débuté durant l’Antiquité.

L’optique géométrique

On retrouve des lentilles optiques, faites de cristaux polis, en général de quartz, dès 700 avant notre ère, en Assyrie1, puis en Égypte et à Babylone2… Les Grecs et les Romains remplissent des sphères de verre avec de l’eau pour créer des lentilles ardentes, qui font converger la lumière pour allumer du feu. Cette maîtrise technique des lentilles ne nous dit toutefois pas grand-chose sur l’existence de théories concernant la lumière et l’optique, et encore moins à propos de la couleur.

C’est vers le 3e siècle avant notre ère que de premières théories apparaissent, en particulier dans les écrits d’Euclide, qui explique la lumière au moyen de rayons lumineux, c’est-à-dire en considérant que la lumière est composée d’un ensemble de rayons parfaitement droits et infiniment fins. C’est ce qu’on appelle l’optique géométrique, qui permet d’expliquer la formation et de construire géométriquement les images, mais qui ignore de quoi est composée la lumière, ce qui constitue ces rayons. C’est durant ce même siècle qu’Archimède aurait sauvé la ville grecque de Syracuse d’une invasion romaine, faisant brûler les navires romains au moyen de grands miroirs ardents, concentrant la lumière du soleil sur les bateaux pour les enflammer. S’il est peu probable que cette histoire célèbre soit historique, les miroirs en bronze poli de l’époque ne pouvant être utilisés pour enflammer des navires à la distance requise, on soupçonne qu’Archimède fait aussi partie des premiers physiciens à avoir travaillé sur l’optique géométrique.

Cette interprétation géométrique de la lumière, en rayons lumineux droits, mais qui peuvent rebondir ou être déviés, est encore aujourd’hui une approximation suffisamment efficace dans de nombreuses applications, du microscope aux télescopes et l’astronomie, en passant par les antennes radio, tant que les éléments utilisés sont de grande dimension relativement aux longueurs d’ondes de la lumière concernée. Mais ne prenons pas trop d’avance, nous reparlerons de longueur d’onde plus tard…

Au deuxième siècle de notre ère, Ptolémée écrit à son tour un traité d’optique, et analyse les propriétés de la lumière, en particulier la réflexion et la réfraction. Il traite aussi spécifiquement de la réfraction atmosphérique, et s’interroge sur la couleur.

Tout aussi fiable que soit cette description de la lumière, on ne sait toujours pas ce qui la constitue, et de la manière concrète dont elle nait et se propage. Durant l’Antiquité, on se demande si la vision est le résultat de rayons envoyés par les yeux et venant palper les objets, à la manière du toucher, ce qui est d’ailleurs une approximation de la lumière tout à fait acceptable bien que paraissant aujourd’hui moins intuitive. C’est de cette manière que fonctionne la synthèse d’image en trois dimensions en informatique, où l’on simule l’émission de rayons depuis la caméra plutôt que depuis les lumières, à des fins d’optimisation pour ne calculer que ce qui peut être vu par la caméra. D’autres se demandent au contraire si ce sont les objets qui émettent les rayons parvenant aux yeux de l’observateur. Épicure3 soutient cette dernière idée, et les atomistes dont il fait partie considèrent même que ces émanations sont faites d’atomes, ces grains fondamentaux qu’ont suggéré Leucippe4 et Démocrite5 comme étant le composant fondamental de la matière, dès le 5è siècle avant notre ère. Encore d’autres, enfin, font une sorte de synthèse de ces deux propositions en considérant que la vision est le résultat de l’interaction d’un flux visuel issu des yeux et des émanations issues des objets. C’est ce que pense Ptolémée, qui suppose que ces émanations venant des objets portent la luminosité et la couleur. Il constate aussi qu’un objet peut ne pas receler par lui-même de luminosité et doit alors être stimulé6. Sept cents ans après Ptolémée, au 9e siècle, Al-Kindi7 émet l’idée que tous les objets émettent des rayons dans toutes les directions, qui baignent le monde entier.

C’est à travers les travaux des philosophes et savants issus du monde médiéval arabo-musulman que cette optique géométrique évolue et se précise durant le Moyen Âge. Ibn Sahl8 écrit en 984 un traité sur les lentilles et les miroirs ardents, tels que ceux supposément conçus par Archimède pour défendre Syracuse, dans lequel on retrouve la première mention de la loi de la réfraction, c’est-à-dire la déviation de la lumière lorsqu’elle change de milieu, par exemple au passage de l’air à l’eau, ou de l’air au verre. La réfraction s’applique en réalité à toutes sortes d’ondes et pas seulement la lumière, comme les ondes acoustiques ou sismiques par exemple. Encore une fois, laissons ces notions d’ondes pour un peu plus tard… Cette loi, ou plutôt ces lois, seront redécouvertes indépendamment au début du 17e siècle par Willebrord Snell9 ainsi que par René Descartes10, et sont aux fondements de l’optique géométrique moderne.

Contemporain de Ibn Sahl, Alhazen11 est le véritable fondateur de l’optique moderne et le premier à véritablement en faire un sujet multidisciplinaire relevant à la fois de la physique et des mathématiques mais aussi de la physiologie et de la psychologie, en étudiant le fonctionnement de l’œil ainsi que l’interprétation cérébrale des images. En soumettant quasi systématiquement ses hypothèses à des expériences, il est un précurseur de la méthode scientifique, et il valide les principes fondamentaux de l’optique qu’il décrit dans son traité sur le sujet. Il confirme que la lumière se déplace en ligne droite, mais à vitesse variable en fonction des milieux traversés, et qu’elle s’affaiblit avec la distance. Une source de lumière irradie, tout comme un objet éclairé irradie aussi, dans toutes les directions. Il définit ainsi des lois précises de la réflexion, qui seront associées postérieurement aux lois de la réfraction. Il étudie aussi la vision binoculaire, et comprend que l’oeil n’est qu’un instrument d’optique en l’assimilant à une chambre noire, c’est-à-dire à un instrument permettant de projeter la lumière sur une surface plane et reproduire ainsi une image en deux dimensions, comme le font aujourd’hui les appareils photo et caméras. Mais il envisage surtout le fait que l’interprétation de l’image est une activité cérébrale pouvant conduire à des erreurs d’interprétation. Sa seule grande erreur concernera justement le sujet qui nous préoccupe : la couleur. Elle est selon lui une propriété interne d’un objet, activée lorsqu’il est éclairé, et véhiculée par les rayons lumineux. Si cette conception de la couleur permet de décrire la majeure partie de ce qu’on perçoit, elle n’explique pas le phénomène des arcs-en-ciel par exemple.

L’optique ondulatoire

Entre la fin du 13e siècle et le début du 14e siècle, Al Farisi12 reprend les travaux d’Alhazen, en particulier pour expliquer les arcs-en-ciel, ce qui l’amène à expliquer la nature physique des couleurs. Il propose l’idée que les arcs-en-ciel se forment suite à la traversée de gouttes d’eau par la lumière, qui subit alors deux réfractions, à son entrée et à sa sortie des gouttes, ainsi que plusieurs réflexions au sein même des gouttes. Tout comme Alhazen avant lui, il soumet ses hypothèses à des vérifications expérimentales et confirme son idée au moyen d’une sphère transparente remplie d’eau et d’une chambre noire. C’est grâce à ces expériences qu’il découvre alors la diffraction, un autre phénomène de déviation de la lumière qui s’ajoute à la réflexion et la réfraction, où la lumière est cette fois déviée par des obstacles ou des petits trous sur son chemin. C’est cette diffraction qui explique les couronnes que l’on observe autour du soleil et de la lune par temps brumeux. Ce phénomène s’explique si la lumière est une onde, comparable au son ou aux ronds dans l’eau de la marre dans laquelle on jette un pavé. Pour comprendre la diffraction, imaginez la manière dont un bâton planté dans le cours d’une rivière calme en modifie la forme des vagues en aval. Cette description de la lumière comme une onde, dont les vaguelettes seraient microscopiques et invisibles, est l’idée qu’Al Farisi défend, alors que son prédécesseur Alhazen soutenait que le mouvement de la lumière était analogue à celui des corps, et expliquait la réflexion d’une manière assimilable au mouvement des boules de billard.

Onde ou particule ? Le débat continue à la renaissance et jusqu’au 19e siècle alors que l’optique se formalise13.

En 1637, alors qu’il redécouvre les lois de la réfraction, publiées avec son célèbre Discours de la méthode14, Descartes développe un modèle ondulatoire de la lumière, qui sera repris et détaillé par Christian Huygens15, tandis que dans le même temps, Isaac Newton16 soutient l’idée que la lumière est de nature corpusculaire. Il découvre par ailleurs que la lumière blanche du soleil peut être dispersée, au moyen d’un prisme, en un spectre coloré semblable à l’arc-en-ciel, mais aussi et surtout que ce spectre peut aussi être recomposé en lumière blanche.

Il me fut agréable de contempler les couleurs vives et intenses ainsi produites

Isaac Newton

Cette découverte l’amène à développer la première théorie scientifique de la couleur. En 1704, il répartit les couleurs issues du spectre de la lumière blanche dans l’ordre sur le périmètre d’un cercle au centre duquel il figure le gris, et indique en commentaire que les couleurs composées doivent se trouver à l’intérieur du cercle, au barycentre (à la « moyenne ») de leurs composantes. C’est l’ancêtre de ce qu’on appelle aujourd’hui le cercle chromatique et qui permet de représenter toutes les couleurs visibles à une intensité donnée.

La célébrité et l’influence de Newton font que la question de la nature de la lumière n’est pas tranchée avant le 19e siècle. En 1801, Thomas Young17 construit une expérience qui permettra de mettre fin au débat en étudiant le phénomène de diffraction de la lumière, quand elle est déviée par des obstacles. Dans cette expérience, une unique source de lumière traverse deux petits trous percés dans un plan opaque. Sur un écran disposé en face, on observe alors un motif alternant ombres et lumières, résultat de l’interférence de la lumière avec elle-même, prouvant sa nature ondulatoire. Souvenez-vous de la rivière calme dont un bâton vertical perturbe le cours ; en aval de ce bâton, les vaguelettes prennent une forme triangulaire. Ajoutez un deuxième bâton à côté du premier, de manière à ce qu’une partie du triangle de vaguelettes de ce nouvel obstacle chevauche et interragisse avec celui du premier. Dans cette zone d’interaction des ondes, les interférences entre elles font se propager de nouveaux motifs plus complexes, mais toujours réguliers, répétitifs, résultant de l’annulation ou l’amplification locale des ondes, suivant la manière dont elles se chevauchent. La lumière se comporte de la même manière en aval des deux trous rapprochés de l’expérience de Young.

À la même époque, Augustin Fresnel18, mis au courant de l’expérience de Young, reprend et perfectionne la théorie ondulatoire héritée de Huyghens et Descartes, et produit un nouveau modèle ondulatoire complet, en ce sens qu’il reproduit tous les phénomènes optiques connus alors, incluant réflexion, réfraction, diffraction, interférences, ainsi que la dispersion donnant naissance aux arcs-en-ciel. La théorie de Newton est finalement abandonnée, mais il nous reste à expliquer la nature du milieu dans lequel la lumière se propage. Si la lumière est une onde, alors il lui faut un support, il faut que quelque chose vibre et ondule, tout comme le son est une onde qui se propage dans la matière (l’air, l’eau, mais aussi les solides et toute la matière) ou comme les ondes dites sismiques se propagent dans le sol et le cœur de la planète. On conçoit alors la lumière comme la vibration d’un milieu très ténu dans lequel tout l’univers baigne : l’éther.

Ce début du 19e siècle est aussi l’occasion pour nous de noter que la lumière, comme d’autres ondes (mais pas le son), peut être polarisée ; nous y reviendrons et l’expliquerons dans un chapitre ultérieur, parce que cette propriété découverte en 1809 par Étienne Louis Malus19 n’est pas sans lien avec la couleur.

Dans les années 1860 et 1870, James Clerk Maxwell20, qui travaille sur l’électricité et le magnétisme qu’il unifie en une unique force électromagnétique, théorise aussi le rayonnement électromagnétique21, porteur des interactions à distance liées à l’électricité et au magnétisme, dont la lumière visible n’est en fait qu’une petite partie du spectre a priori infini.

Faisons une pause dans notre voyage. Nous savons maintenant que la lumière peut être interprétée comme une onde, une vibration ou une oscillation, qui se propage en ligne droite dans l’espace, et qu’elle est indissociable de l’électromagnétisme dont elle est le vecteur. Elle peut être réfléchie par différentes surfaces comme expliqué par Ptolémée, ou réfractée, c’est-à-dire déviée lors de son passage dans différents milieux (par exemple de l’air à l’eau ou de l’eau au verre…) et diffractée, c’est-à-dire déviée par des obstacles. Mais elle peut aussi être dispersée comme dans le prisme de Newton, c’est à dire que les couleurs qui la composent peuvent être séparées. Ces couleurs au cœur de la lumière correspondent à la longueur d’onde de la lumière interprétée comme une onde ; revenez encore à votre rivière : la longueur d’onde des vaguelettes est la distance entre le sommet de chaque vague, et se mesure donc en mètres (ou centimètres). Dans le cas de la lumière visible, presque infiniment petite, on la mesurera plutôt en nanomètres,

autrement dit en millionièmes de millimètres. On a pu mesurer ces longueurs d’ondes dans le spectre de la lumière blanche du soleil, qui va d’environ 420 nm pour le violet à environ 700 nm pour le rouge, en passant par les couleurs dites « de l’arc-en-ciel », bleu à 470 nm, vert à 540 nm, jaune à 580 nm, orange à 590 nm et rouge au-delà de 600 nm. C’est d’ailleurs Thomas Young qui effectue le premier ces mesures à partir de 1802. Le spectre de la lumière du soleil, et des ondes électromagnétiques en général, s’étend au-delà de cette gamme, vers l’ultraviolet en dessous de 380 nm, puis les rayons X sous 10 nm et les rayons Gamma sous 10 picomètres. Du côté des fréquences plus longues, l’infrarouge commence à 780 nm, et les ondes radio au-delà de 1 mm, qui incluent, dans l’ordre, la diffusion par satellite, le Wi-Fi, le Bluetooth, les radars, les fours à micro-ondes, la téléphonie mobile (GSM, 3G, 4G, 5G…), la radiodiffusion et télédiffusion (1 m à 100 m)… Évidemment, associer le nom d’une couleur spécifique à ces longueurs d’ondes est une histoire de définition, nous y reviendrons. C’est le mélange de ces longueurs d’ondes dans la lumière qui fait la couleur que l’on perçoit. Nous ne parlons là bien sûr que de ce que nous voyons, mais le spectre de la lumière du soleil est bien plus large ; le spectre de toutes les ondes électromagnétiques semble infini, allant des ondes infiniment courtes aux infiniment longues.

Ces différentes longueurs d’ondes peuvent être réfléchies, réfractées et diffractées différemment les unes des autres, voire interagir, comme en aval des fentes de Young, modifiant la composition in fine, et donc la couleur, de la lumière qui atteint notre œil, donnant ainsi leurs couleurs aux fleurs et aux montagnes, aux cieux et aux coraux, aux nymphéas de Monnet et à l’outremer d’Yves Klein, à l’aube, au crépuscule et aux arcs-en-ciel…

- L’Assyrie est une ancienne région du nord de la Mésopotamie, formée il y a 4000 ans autour de la ville d’Assur, sur la rive occidentale du Tigre. À la disparition de l’empire assyrien en 609 avant notre ère, il s’étend sur les actuels Irak, Syrie, Liban, Palestine, Égypte, Turquie et Iran. ↩︎

- Babylone, Babel en araméen, est une ville fondée avant le 18e siècle avant notre ère, sur l’Euphrate à environ 100 km de l’actuel Bagdad. Elle est la capitale d’un royaume qui s’étend progressivement sur la mésopotamie et qui connait son apogée après la disparition du royaume assyrien, au 5e siècle avant notre ère, sous le règne de Nabuchodonosor II. Elle décline et est abandonnée dans les premiers siècles de notre ère. ↩︎

- Épicure (-342 – -270) est un philosophe grec. Il est le fondateur de l’épicurisme, une des plus importantes écoles philosophiques de l’Antiquité. C’est une doctrine matérialiste et atomiste dont l’objectif est d’atteindre le bonheur, en encourageant la recherche du plaisir modéré et la tranquillité de l’âme, et soulignant l’importance de l’amitié, de la connaissance, et de l’absence de crainte de la mort ou des dieux. Il ne faut pas confondre hédonisme, la recherche du plaisir, et épicurisme, la recherche du bonheur (ce qui le rapproche plus du stoïcisme), où tous les plaisirs ne sont pas à poursuivre ; la gloire, la richesse, la passion amoureuse par exemple peuvent apporter plus de maux que de bien et sont à éviter, au profit des plaisirs naturels plus aisés à satisfaire, où les douleurs sont moins à craindre.picure (-342 – -270) est un philosophe grec. Il est le fondateur de l’épicurisme, une des plus importantes écoles philosophiques de l’Antiquité. C’est une doctrine matérialiste et atomiste dont l’objectif et d’atteindre le bonheur, en encourageant la recherche du plaisir modéré et la tranquilité de l’âme, et soulignant l’importance de l’amitié, de la connaissance, et de l’absence de crainte de la mort ou des dieux. Il ne faut pas confondre hédonisme, la recherche du plaisir, et épicurisme, la recherche du bonheur (ce qui le rapproche plus du stoïcisme), où tous les plaisirs ne sont pas à poursuivre ; la gloire, la richesse, la passion amoureuse par exemple peuvent apporter plus de maux que de bien et sont à éviter, au profit des plaisirs naturels plus aisés à satisfaire, où les douleurs sont moins à craindre. ↩︎

- Leucippe (5ᵉ siècle avant notre ère) est un philosophe grec, maître de Démocrite, considéré comme le premier atomiste, bien que d’autres philosophes comme Épicure considèrent qu’il n’a jamais existé et que l’atomisme revient à Démocrite. ↩︎

- Démocrite (c. -460 – -370) est un philosophe grec, disciple de Leucippe. Matérialiste, il conçoit l’univers comme constitué d’atomes et de vide. Ses contributions à l’atomisme sont difficiles à démêler de celles de Leucippe, souvent mentionnés ensemble. ↩︎

- On n’a malheureusement pas de détails précis sur sa théorie, qui ne nous est parvenue que par une traduction latine postérieure, elle-même issue d’une traduction arabe incomplète. ↩︎

- Abū Yūsuf Yaʿqūb ibn Isḥāq al-Kindī, dit Al-Kindi (801 – 873) est un des plus grands philosophes arabes. Encyclopédiste avant l’heure, il a cherché à synthétiser l’ensemble des savoirs de son temps, dans des domaines très variés allant de la philosophie aux mathématiques en passant par l’astronomie, la physique et la chimie ou encore la musique. ↩︎

- Abou Sad al-‘Ala’ ibn Sahl (c. 940 – c. 1000) est un mathématicien persan à la cour de Bagdad. ↩︎

- Willebrord Snell van Royen (1580 – 1626) est un mathématicien et physicien néerlandais. ↩︎

- René Descartes (1596 – 1650) est un mathématicien, physicien et philosophe français. ↩︎

- Abu Ali al-Hasan ibn al-Hasan ibn al-Haytham, dit Alhazen (c. 965 – c. 1040) est un mathématicien, philosophe, physiologiste et physicien du monde médiéval arabo-musulman, pionnier de la méthode scientifique et de l’expérimentation et fondateur de l’optique moderne. ↩︎

- Kamal al-Din Abu’l-Hasan Muhammad Al-Farisi (1267 – c.1320) est un physicien et mathématicien persan important notamment pour l’optique et la théorie mathématique des nombres. ↩︎

- Prenons note en chemin de l’invention de la lunette astronomique, probablement vers 1574, par le scientifique turc Taqi al Din, puis grandement perfectionnée par Galilée à partir de 1609, et qui permettra le développement de l’astronomie jusqu’à l’invention du télescope par Newton. ↩︎

- Le Discours de la méthode, publié anonymement, devait originellement servir d’introduction générale aux traités scientifiques de Descartes La dioptrique, Les météores, et La géométrie, mais la célébrité du texte et son caractère fondamental de la philosophie moderne occidentale fait qu’il est désormais publié seul. C’est dans ce Discours qu’il écrit le fameux « cogito, ergo sum », « je pense, donc je suis ». ↩︎

- Christiaan Huygens (1629 – 1695) est un mathématicien, astronome et physicien néerlandais. ↩︎

- Isaac Newton (1643 – 1727) est un mathématicien, physicien, astronome et théologien anglais. Célèbre pour ses lois des mouvements des corps, fondant la mécanique classique, et sa théorie de la gravitation universelle, il a aussi développé une importante théorie de la couleur en montrant la décomposition de la lumière blanche en un spectre visible. Il est aussi l’inventeur du télescope à réflexion, qui utilise un miroir concave, en remplacement de la lentille de la lunette astronomique sujette aux aberrations chromatiques. ↩︎

- Thomas Young (1773 – 1829) est un physicien, médecin et égyptologue anglais considéré comme un polymathe au même titre que Léonard de Vinci, Gottfried Wilhelm Leibniz ou Francis Bacon. ↩︎

- Augustin Fresnel (1788 – 1827) est un ingénieur et physicien français, dont les recherches en optique ont conduit à l’acceptation du modèle ondulatoire de la lumière, jusqu’à son évolution pour un modèle quantique au 20e siècle. ↩︎

- Étienne Louis Malus (1775 – 1812) est un ingénieur, physicien et mathématicien français. ↩︎

- James Clerk Maxwell (1831 – 1879) est un physicien et mathématicien écossais ayant unifié en un seul ensemble d’équations l’électricité, le magnétisme et l’induction, tout en démontrant que le champ électromagnétique se propage dans l’espace sous forme d’onde et à la vitesse de la lumière. ↩︎

- En s’appuyant sur les travaux de son prédecesseur, le physicien britannique Michael Faraday. ↩︎

Laisser un commentaire