Passion Flowers and Hummingbirds, Martin Johnson Heade, c. 1875

Lors de leur voyage, les photons interagissent avec la matière qu’ils rencontrent, et certains sont absorbés ou déviés, en fonction de leur longueur d’onde. La couleur de la lumière change ainsi progressivement. La couleur que l’on attribue aux objets est faite de ce qui reste après l’absorption ou la déviation d’une partie du spectre. L’obsidienne, noire, absorbe presque tout le spectre et ne renvoie pas de lumière, alors que la fraise bien mûre ne renvoie que les photons rouges et absorbe tout le reste ; au contraire, les feuilles du fraisier absorbent le rouge et ne renvoient que le vert. Le ciel, d’un bleu clair, renvoie tout le spectre, avec tout de même un peu plus de photons bleus que d’autres longueurs d’onde, l’eau de mer absorbe progressivement le rouge, le jaune, le vert et teinte les abysses d’un outremer profond.

Réflexions lumineuses

Les rayons lumineux qui ne sont pas absorbés par les objets, les matières, ceux-là donc qui leur donnent leur couleur, sont généralement réfléchis, c’est-à-dire qu’ils rebondissent. L’immense majorité des réflexions dans la nature sont dites diffuses ; autrement dit, les rayons peuvent repartir aléatoirement dans toutes les directions, ou, pour le dire autrement encore, les rayons parallèles entre eux au moment du rebond ne le seront plus après la réflexion. Cette diffusion se fait surtout en raison des aspérités des surfaces, à petite échelle, voire à l’échelle des molécules et atomes qui les composent, qui empêchent les rayons de rebondir de manière cohérente, comme le feraient des boules de billard. Mais il arrive aussi que des rayons puissent rebondir de manière plus cohérente, en gardant leur parallélisme : c’est ce qui fait la brillance des objets, et qu’on appelle la réflexion spéculaire. Quand elle est parfaite, que les rayons repartent tous sous un angle prédictible, que le parallélisme de tous les rayons est respecté, on peut observer ce qu’on appelle communément les reflets, tels que ceux sur les miroirs. De tels reflets parfaits sont extrêmement rares dans la nature ; seule une surface d’eau parfaitement calme et lisse peut en former. Les deux principales conditions nécessaires pour former un reflet sont en effet difficiles à réunir : il faut à la fois que la surface soit parfaitement lisse et polie, et que la lumière ne soit renvoyée que par la surface de l’objet, sans interaction à l’intérieur de l’objet ; autrement dit, l’objet doit être poli et être soit parfaitement opaque, ce qui est le cas des métaux, soit parfaitement transparent, comme le verre. Le cas des métaux est spécifique ; ce sont les éléments dont les atomes sont configurés de telle manière qu’ils peuvent partager entre eux leurs électrons les plus éloignés du noyau. Ainsi, dans un métal pur, les atomes sont comme enveloppés d’électrons libres, qui leur donnent leur opacité en interceptant tous les photons qui rencontrent le matériau, et leur donnent leur brillance. Faites le test (mais pas face au soleil pour protéger vos yeux), une feuille d’aluminium alimentaire, bien qu’extrêmement fine, est parfaitement opaque. C’est d’ailleurs aussi ce qui donne aux métaux leur conductivité électrique. Voilà pour ce qui est de l’opacité, ou de la transparence. Mais revenons sur la notion de surface lisse. À notre échelle macroscopique, il semble facile de distinguer une surface lisse d’une surface rugueuse, mais rapprochons-nous un peu. On peut alors voir des aspérités microscopiques, jusqu’à voir des agencements de molécules ou même d’atomes. À quel niveau peut-on donc parler de surface lisse ? Tout dépend de la couleur dont on parle ! En effet, pour qu’une réflexion spéculaire puisse avoir lieu, et que des reflets se forment, il faut que les aspérités aient une taille inférieure à la longueur d’onde des photons. Cela signifie qu’un miroir fonctionnel en lumière visible ne doit pas avoir d’aspérité plus grande que 0,45 micromètre (450 nanomètres) environ. Si par contre, vous souhaitez construire un radiotélescope pour observer les ondes radios venues de l’espace, dont la longueur d’onde de celles qui traversent l’atmosphère peut aller du centimètre à dix mètres approximativement1, vous pouvez vous contenter d’une grille en guise de miroir, et l’alléger d’autant ; d’une certaine manière, les photons « trop gros » des ondes radio ne « passent pas » dans les trous de la grille et y rebondissent… Oui, les radiotélescopes sont des miroirs immenses, et fonctionnent sur le même principe que les télescopes optiques, à ceci près que les reflets se forment dans les ondes radios et non la lumière visible. À l’autre bout de la gamme des instruments optiques, c’est le même genre de phénomène qui limite la taille de ce qui peut être réellement vu au microscope optique, où la longueur d’onde de la lumière utilisée pour éclairer le sujet doit cette fois-ci être inférieure à la taille du sujet pour pouvoir être réfléchie. Les technologies actuelles permettent de visualiser des éléments de l’ordre de 250 nm – 300 fois plus fins qu’une feuille de papier légère ou l’équivalent d’environ 500 gros atomes – grâce à une lumière ultraviolette. On pourrait imaginer des microscopes optiques plus puissants usant de rayons X ou de rayons Gamma, mais il faudrait trouver un matériau transparent qui puisse servir de lentille tout en supportant leur immense énergie. On préfère alors, à ces échelles inférieures, remplacer les photons par des électrons, usant de microscopes électroniques.

Iridescence et irisation

Toute la lumière arrivant sur un objet n’est pas absorbée ou réfléchie ; une partie peut aussi traverser l’objet : c’est la transparence. Si les rayons parallèles entre eux lors de l’entrée le sont toujours à la sortie, c’est une vraie transparence qui permet de distinguer les formes à travers le milieu traversé, de la même manière que les réflexions spéculaires permettent de distinguer les formes reflétées. Quand, au contraire, les rayons sont diffusés dans tous les sens, et qu’on ne distingue plus les formes à travers la matière, on parle de translucidité, courante dans les matières organiques telles que les feuilles des arbres ou votre propre main, dans laquelle une partie des rayons rouge sang et chair arrivent à se frayer un chemin, si la lumière est suffisamment intense.

Souvent, ces différents phénomènes se combinent. Entre l’absorption des rayons de certaines longueurs d’onde, la réflexion diffuse, la réflexion spéculaire, la transparence et la translucidité, ainsi que la dépendance à la longueur d’onde de ces phénomènes, il y a une infinité de manières dont les objets, leurs surfaces autant que leur intérieur, peuvent nous renvoyer et nous transmettre la lumière. Nous avons tendance à attribuer une couleur aux objets. Cette couleur n’est en fait que le résultat isolé de la réflexion diffuse et ignore les effets de brillance, de reflet, de transparence… En effet, seule la réflexion diffuse présente une lumière qui, qualitativement, ne change pas ou très peu quand l’observateur ou le sujet observé se déplacent l’un par rapport à l’autre ; les autres phénomènes dépendent de l’angle des rayons, et donc des positions respectives de l’observateur et du sujet.

Morpho menealus didius, Morpho bleu, Maysam Yabandeh

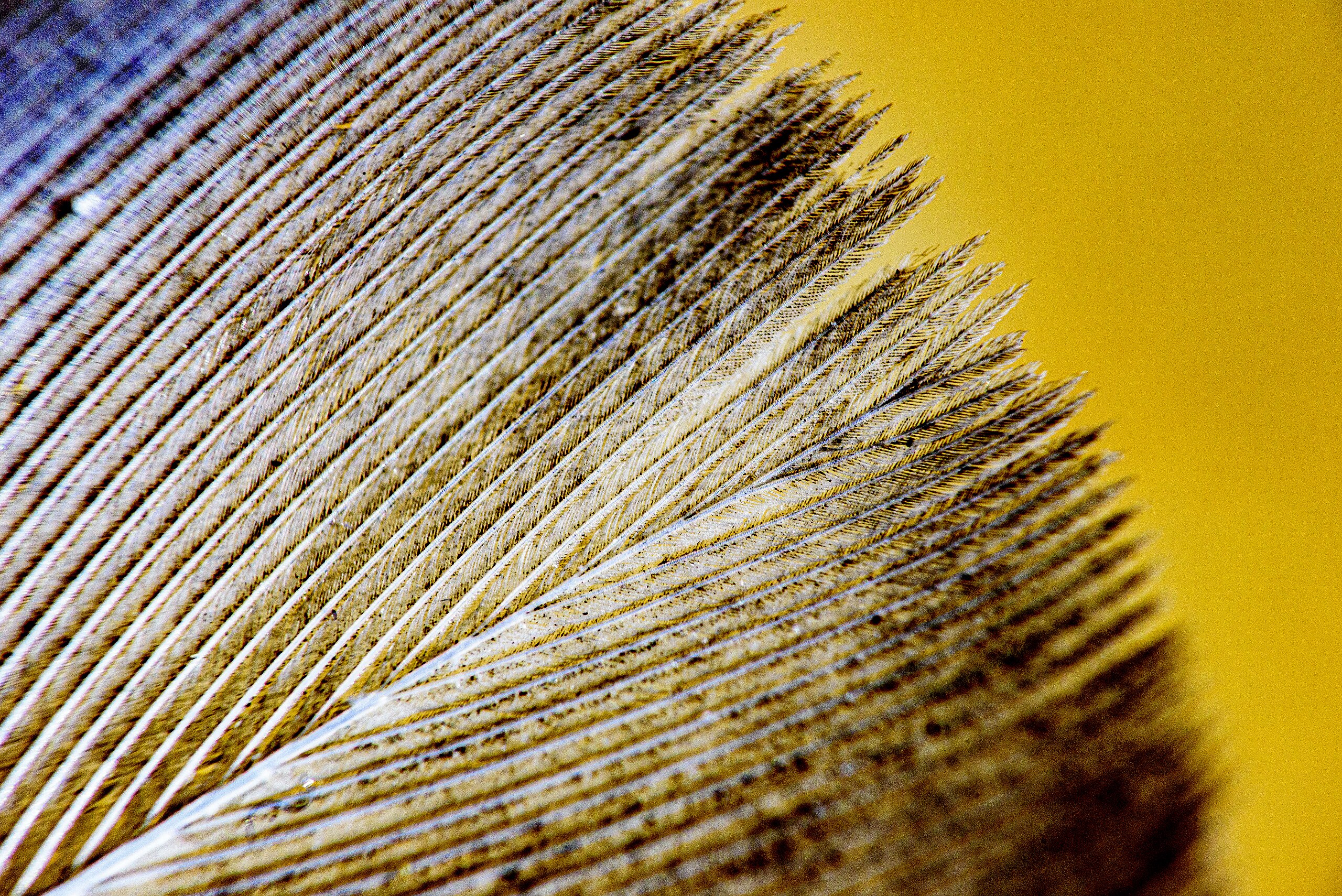

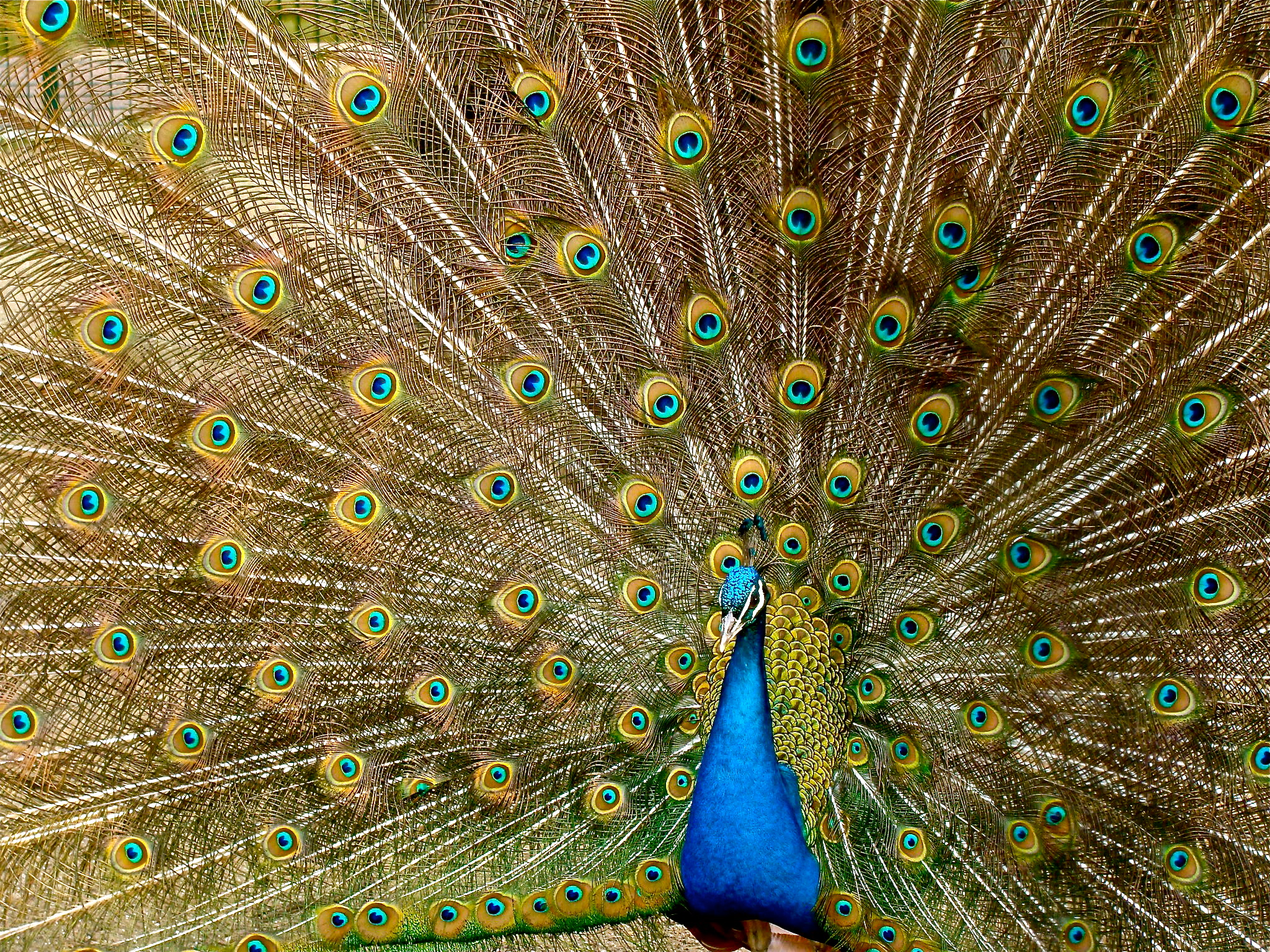

Regardez le verso d’un disque optique, un CD, un DVD ou un Blu-ray, avant que ceux-ci ne disparaissent, et essayez d’en définir la couleur. Il y a bien une majorité relativement unie d’un gris légèrement teinté, due à la réflexion diffuse de la lumière, mais vous distinguerez aussi des lignes arc-en-ciel ; vous pouvez aussi observer ce phénomène à la surface d’une flaque d’hydrocarbures (dont cette fois-ci, on attend la disparition avec impatience) ou sur les bulles de savon. C’est ce qu’on appelle l’iridescence quand le phénomène est le résultat de la diffraction de la lumière par des microstructures de la surface (comme les sillons gravés sur les disques optiques) ou l’irisation quand il est le résultat d’interférences, venant du grec ancien « iris », signifiant arc-en-ciel. Dans tous les cas, la lumière réfléchie se colore par la dispersion des photons de longueurs d’onde différentes en fonction de l’angle d’impact du rayon lumineux. C’est cette dépendance à l’angle qui crée le mouvement fascinant de ces iridescences et irisations sur les surfaces lorsque l’observateur ou l’objet se déplacent. On retrouve aussi ce phénomène dans la nature, qui se conjugue à des couleurs souvent somptueuses. Plongez dans la forêt tropicale brésilienne à la recherche de morpho menealus didius, un morpho bleu, papillon aux ailes d’un bleu métallique, iridescentes, pouvant atteindre 20 cm d’envergure ! Les plumes des oiseaux sont fréquemment plus ou moins iridescentes, en raison de leur structure. De part et d’autre du rachis, le tuyau central de la plume, sont implantées les barbes, nombreuses et serrées régulièrement dans une disposition en « V ». Sur ces barbes sont réparties des barbules minuscules, de sortes de petits poils à peine visibles. Et sur ces barbules, on trouve les microscopiques barbicelles, des écailles en forme de crochet, encore plus fines. Tout ce réseau sert en fait à accrocher les barbes de la plume les unes aux autres et en assurer la cohésion, indispensable au vol. Ce sont ces micro détails qui peuvent donner une iridescence magnifique aux plumes, qu’on retrouve par exemple sur celles de geronticus eremita, l’ibis chauve, splendide oiseau de plus de 60 cm au plumage noir, à la tête chauve et au long bec courbé rouge, en danger critique d’extinction2, mais aussi sur des colibris, ou encore sur les plumes noires de ma poule Rozala, gallus gallus domesticus dont la robe prend de superbes reflets métalliques allant du bleu au vert, tout du moins quand elle ne vient pas de sortir de son bain de terre. On retrouve aussi de l’iridescence dans le monde minéral, et je vous souhaite d’avoir un jour la chance d’observer un cristal oxydé de bismuth, dont l’oxydation provoque une magnifique iridescence dans tout le spectre visible.

Couleurs végétales…

Ce phénomène est plus rare dans le monde végétal. Les végétaux photosynthétiques renferment des chloroplastes dans leurs cellules, des organites convertissant l’énergie lumineuse en énergie chimique. Ces chloroplastes absorbent l’énergie grâce à la chlorophylle qu’ils contiennent, des pigments apparaissant verts parce qu’ils absorbent les parties rouges et bleues du spectre de la lumière visible. Lorsque des photons de longueur d’onde proche du bleu ou du rouge heurtent une molécule de chlorophylle, plus précisément un électron de cette molécule, leur énergie peut être absorbée par la molécule, puis relâchée, transmise ou convertie. A contrario, un photon d’une longueur d’onde proche du vert aura toutes les chances de rebondir, ou de simplement continuer son chemin, donnant alors une belle translucidité verte aux feuilles. N’éclairez pas vos plantes de lumière verte, au risque de les affamer ! Les plantes ayant tout intérêt à absorber la lumière, une de leurs « nourritures » de base, elles ne s’en privent pas. Le hêtre par exemple ne laisse passer que 3 % au maximum de la lumière ; les forêts devraient alors être bien sombres… Mais grâce à la chlorophylle, elles sont baignées d’une apaisante ombre verte, d’ailleurs utilisée en sylvothérapie3.

La chlorophylle représente la grande majorité des pigments présents dans les chloroplastes, mais ils renferment aussi d’autres pigments en plus faible quantité, comme les carotènes qui donnent leurs couleurs aux carottes, aux oranges… et aux flamants roses, via leur alimentation. Le carotène est en fait un assemblage de deux molécules de vitamine A, mais à la différence de la vitamine A, un excès de carotène n’est pas toxique. Malheureusement, cet excès, stocké dans le foie, ne vous procurera pas un doux teint de flamant rose, mais plutôt jaunâtre, à ne pas confondre avec la jaunisse ! On donne d’ailleurs parfois du carotène aux poules et poulets pour teinter les jaunes d’œuf et la chair.

On trouve aussi dans les chloroplastes des xanthophylles de couleur jaune. Tous ces pigments sont plus stables que la chlorophylle, qui, dans les latitudes aux hivers froids, à tendance à disparaître à l’automne, et laisse alors ces autres pigments s’exprimer dans leur flamboyante splendeur. En allant du jaune au rouge, ils permettent d’optimiser la photosynthèse en captant la partie verte du spectre solaire ignorée par la chlorophylle. Mais, au contraire de cette dernière, ils ne sont pas capables d’effectuer la conversion de l’énergie et ne peuvent que la transmettre. Ainsi, la perte de la couleur verte et de l’indispensable chlorophylle est synonyme de mort de la feuille. Certaines plantes comme les bégonias vont plus loin, et nous ramènent à l’iridescence. Leurs feuilles renferment, en plus des habituels chloroplastes, des iridoplastes prenant le relais des chloroplastes quand la luminosité est faible, leur donnant d’étranges reflets bleus métallisés4.

Aberrations optiques et chromatiques

C’est le même genre de phénomène que l’iridescence, qui sépare et disperse les longueurs d’ondes, qui est aussi à l’origine des aberrations optiques, dont font partie les aberrations chromatiques en photographie ou en vidéo par exemple, quand des franges rouges et vertes peuvent apparaître au bord des zones de fort contraste. En fait, les multiples lentilles qui composent l’objectif qui focalise la lumière sur le capteur, celles de moins bonne qualité en particulier, ont tendance à dévier différemment les photons en fonction de leur énergie, et ceux de moindre énergie, rouges, se décalent légèrement par rapport à ceux de plus haute énergie, les bleus et violets. Dans les objectifs de bonne qualité, ce problème est limité par la finesse de fabrication des lentilles, mais aussi par une astuce toute bête : on intercale une lentille qui a le défaut inverse, qui disperse les longueurs d’onde dans le sens inverse, et reforme donc l’image correcte. On peut expliquer de la même manière les halos d’objectif, connus sous leur nom anglais de « lens flares », qui sont les halos lumineux, de formes pouvant être variées, mais souvent circulaires, alignés sur une ligne allant du centre de l’objectif à une source de lumière ponctuelle dans ou à proximité de l’image. Regardez un film de J. J. Abrams5, en particulier Star Trek, pour visualiser ce dont nous parlons. Ces halos lumineux sont le résultat de la réflexion d’une partie des photons entre les lentilles qui composent l’objectif. On reproduit en fait fréquemment toutes ces aberrations optiques dans les productions numériques ou en images de synthèse, pour, paradoxalement, donner un aspect plus réel ou « embellir » les images, le public étant habitué à voir ces défauts dans les prises de vues analogiques.

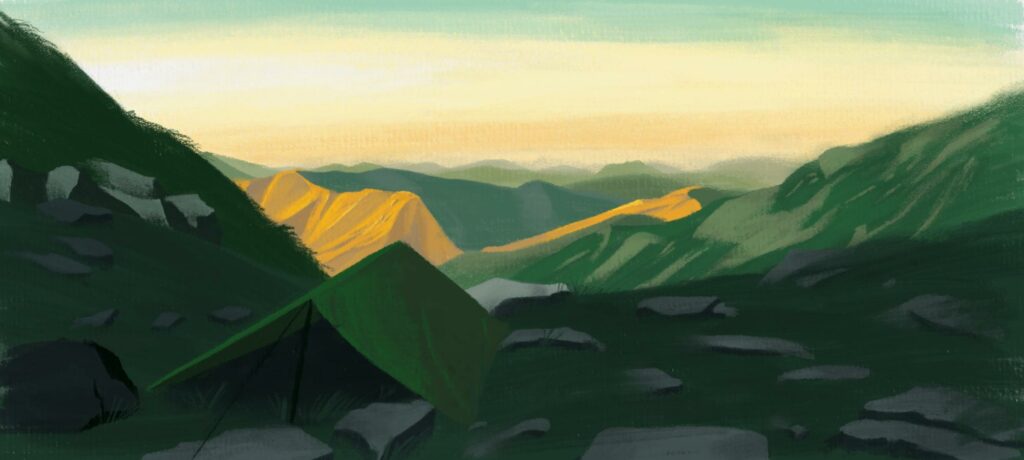

Le crépuscule

On retrouve des phénomènes qu’on pourrait qualifier d’aberrations optiques et chromatiques dans la nature. Imaginez-vous, de taille minuscule, vivre à l’intérieur d’un objectif, et même dans une des lentilles qui le compose. Vous vivez l’aberration chromatique de l’intérieur et vous voilà éblouis par la splendeur de ces couleurs que vous auriez qualifiées de « défaut » à échelle humaine. C’est exactement ce que vous vivez au crépuscule6 ! La lumière est réfractée et dispersée par l’atmosphère. En plein jour, quand les rayons du soleil nous tombent dessus et arrivent bien droits, le spectre est complet ; mais au crépuscule, quand les rayons arrivent sous un angle plus serré, et aussi que l’épaisseur d’atmosphère à traverser est plus grande, les longueurs d’ondes les plus courtes, correspondant au bleu, au violet et à l’ultraviolet, ne nous atteignent plus, et seules les longueurs d’ondes plus longues, du jaune au rouge profond viennent être réfléchies par les nuages, par la vapeur d’eau et les gaz atmosphériques, par la neige sur la montagne, par l’océan et tout le paysage. Les couleurs rouges et orangées ont justement un effet fort sur l’être humain, ce que nous expliquerons par la suite. De la montagne sur laquelle je vis, nous ne sommes que rarement plongés dans le crépuscule. Le soleil passe la crête le la montagne bien trop tard le matin et trop tôt le soir pour nous laisser voir ces lumières, mais le soir, au fur et à mesure que nous voyons l’ombre monter les flancs, passant la forêt, balayant les prairies des alpages, quand elle atteint les sommets rocailleux et enneigés, les glaciers en voie de disparition, les derniers névés, la lumière se teinte enfin de jaune, puis d’orange flamboyant, réfléchi par la neige blanche et contrastant si fort avec le bleu environnant de l’ombre sur les rochers et l’outremer profond du ciel crépusculaire. Il suffit d’un nuage qui s’accroche là pour parfaire ce spectacle splendide. Edmund Burke7 qualifie de « sublime » l’émotion que l’on ressent face au vide, perché en haut d’une montagne, que Caspar David Friedrich8 essaiera de peindre dans Le voyageur contemplant une mer de nuages en 1818.

Imaginez l’émotion ressentie par ce même voyageur, le soir venu, quand la mer de nuage aura commencé à se dissiper, laissant filtrer les rayons rouge orangé, flamboyants, du soleil couchant, qui viendront inonder son sommet d’une froide pluie de feu. Je l’ai vécu lors de bivouacs passés en altitude, et je peux vous conter ces moments où le silence se fait, et où toute vie semble soudain chercher à faire de cet instant une éternité, cherchant sans doute aussi un dernier moment de douceur avant le froid glacial de la nuit. En cet instant réside tout le pouvoir de la couleur.

Loin de là, en plaine, et plus généralement en bord de mer, par temps sec et anticyclonique, quand l’air très clair et que le regard porte aussi loin que possible, certains auront peut-être aussi la chance d’apercevoir un rayon vert, au moment précis où le soleil finira sa course disparaissant sous l’horizon. Pendant une poignée de secondes tout au plus, un point vert, légèrement étiré sur l’horizon, marquera l’entrée dans la nuit. Ce phénomène, difficile à apercevoir, résulte du même genre de dispersion du spectre de la lumière du soleil par l’atmosphère que le crépuscule en lui-même, dans la configuration très particulière de ce moment précis où le soleil n’est plus visible que comme un minuscule point au-dessus de l’horizon, aussi distant que possible. Jules Vernes publie en 1882 Le Rayon vert où l’héroïne cherche le rayon, mais il se trompe sur son explication en l’assimilant à un effet d’optique. Vous pourrez voir un rayon vert dans la dernière scène du film éponyme d’Éric Rohmer9 sorti en 1986.

Plus loin encore, à 384 000 kilomètres de nous, il est encore possible de vivre un crépuscule. Lors d’une éclipse de Lune, quand la terre projette son ombre sur son satellite, alors la couleur orange du crépuscule dont les rayons traversent l’atmosphère, mais évitant la terre de peu, et continuant leur trajet jusqu’à la Lune, donnent au satellite la même teinte rouge orangé que celle portée sur nos montagnes. Je vous laisse imaginer ce que vivrait un sélénaute à ce moment-là. Des crépuscules ont en fait lieu sur toutes les planètes dotées d’une atmosphère, dans tout l’univers, pour autant qu’elles orbitent autour d’une ou plusieurs étoiles. Sommes-nous seulement capables de les imaginer toutes ? Une question que je vous invite à méditer plongés dans l’écoute du double album des Smasing Pumpkins sorti en 1995, Mellon Collie and the infinite sadness, qui commence par l’album Dawn to Dusk (De l’aube au crépuscule) suivi de Twilight to Starlight (De la lumière crépusculaire à la lumière stellaire), un album que le chanteur et guitariste, Billy Corgan, qualifie de basé sur « la condition humaine de chagrin mortel », liant clairement la lumière et le crépuscule, la couleur, à l’émotion et la condition humaine.

Mais les objets renvoient aussi des longueurs d’onde que l’être humain ne peut pas voir, comme les ultraviolets, et même émettent tous leur propre lumière, liée à leur chaleur, dans l’infrarouge pour les températures sous lesquelles nous vivons quotidiennement. Le monde lumineux est bien plus vaste que ce que nous percevons, sans même compter les ondes radio, cosmiques, naturelles, ou artificielles, dans lesquelles nous baignons, mais que seules nos radiotélescopes et antennes artificielles voient ! Pourrait-on dire que ces antennes voient des couleurs que nous-mêmes ne voyons pas ? Et qu’en est-il des animaux capables de détecter les infrarouges ou de voir les ultraviolets ?

- Il n’y a aucune limite à la taille de la longueur d’onde de la lumière. ↩︎

- Autrefois très répandu autour du bassin méditerranéen, il a disparu d’Europe il y a 300 ans. Selon l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature, il reste entre 200 et 250 individus sauvages, en Éthiopie et peut-être au Maroc. Il y a quelques programmes de réintroduction en Autriche, en Espagne, ainsi qu’une colonie de reproduction en semi-liberté en Turquie. Les raisons de ce déclin sont probablement à chercher du côté de la chasse, de la disparition de leur habitat, et des pesticides. ↩︎

- La sylvothérapie, aussi appelée shinrin-yoku en japonais, est une pratique de soins non conventionnelle qui repose sur un possible effet bénéfique de « bains de forêt ». Si les études manquent encore pour comprendre les mécanismes à l’œuvre et d’éventuels liens de causalité entre l’immersion en forêt, les arbres, et la santé physique et mentale, plusieurs méta-analyses montrent que cette pratique a de probables effets bénéfiques, y compris sur la dépression et l’anxiété par exemple. Claudia D. Rosa et al., Forest Therapy can prevent and treat depression: Evidence from meta-analyses, Urban Forestry & Urban Greening, 2021. ↩︎

- Matthew Jacobs et al., Photonic multilayer structure of Begonia Chloroplasts enhances photosynthetic efficiency, nature plants, 2016. ↩︎

- Jeffrey Jacob Abrams (1966 – ) est un scénariste et réalisateur étasunien connu pour son travail dans les films d’action et de science-fiction, en particulier deux épisodes de Star Trek et deux épisodes de Star Wars. Aussi scénariste, réalisateur et producteur du film Super 8, sorti en 2011, il aime favoriser l’utilisation de techniques analogiques, pellicules et maquettes, et use et abuse des halos d’objectif (« lens flare »). ↩︎

- Concrètement, le crépuscule désigne les deux transitions entre le jour et la nuit, aussi bien le matin que le soir, même si le langage courant préfère désigner le crépuscule du matin comme l’aube. ↩︎

- Edmund Burke (1729 – 1797) est un homme politique et philosophe irlandais. Outre le fait qu’il est le père du libéral-conservatisme, il est aussi l’auteur de la Recherche philosophique sur l’origine de nos idées du sublime et du beau qu’on peut voir comme une première pierre du romantisme du 19e siècle. ↩︎

- Caspard David Friedrich (1774 – 1840) est un peintre allemand, considéré comme l’artiste le plus important et influent de la peinture romantique allemande du 19e siècle. Il est connu pour ses paysages cherchant à tendre vers le sublime de Burke, la représentation grandiose de la nature transcendant la petitesse de l’homme. ↩︎

- Maurice Schérer, dit Éric Rohmer (1920 – 2010) est un réalisateur français, auteur de 23 longs-métrages atypiques dont les deux tiers sont organisés en trois cycles : les Contes moraux, les Comédies et proverbes (dont fait partie Le rayon vert), et les Contes des quatre saisons. Il est une figure majeure de la Nouvelle Vague. ↩︎

Laisser un commentaire