Feu follet et serpent, Hermann Hendrich, 1823

Résumons. La lumière est un rayonnement profondément lié à l’électricité et au magnétisme. En fait, la lumière visible n’est qu’une petite partie du rayonnement électromagnétique, qui s’étale des ondes radio aux rayons gamma en passant par les infrarouges, la lumière visible par l’être humain, les ultraviolets et les rayons X. En tant que rayonnement, elle se propage en ligne droite, et peut-être réfléchie ou déviée de diverses manières. Elle est composée d’une multitude de photons, à la fois ondes et particules se propageant dans l’espace-temps ; ces photons, en tant qu’ondes, ont une longueur d’onde (ou une fréquence, ce qui revient au même), qui définit une couleur, si cette longueur d’onde fait partie du spectre que l’être humain peut percevoir. En tant que particules, ils possèdent une quantité précise d’énergie, qui est directement proportionnelle, équivalente, à leur longueur d’onde. La couleur de la lumière elle-même dépend donc de la proportion de photons de longueurs d’onde différentes qui la compose, et son intensité est le nombre total de photons qui la compose. Lorsque la lumière rencontre de la matière, elle interagit avec les électrons qui la composent, et sa composition peut varier ; à chacune de ces interactions, sa couleur et son intensité changent.

Les sources de lumières sont des usines à photons, qui les produisent en consommant de l’énergie. Toutes les sources, qu’elles soient les étoiles, la combustion, la bioluminescence, les diodes électroluminescentes, les ampoules, les lasers…, produisent des photons de longueurs d’ondes variées, et émettent donc un spectre, un mélange d’ondes, plus ou moins large. Les lasers émettent le spectre le plus réduit, une lumière quasiment monochromatique, c’est-à-dire composée d’une seule longueur d’onde, d’une couleur pure, une de celles de l’arc-en-ciel. Le soleil émet le spectre le plus large, une lumière contenant toutes les couleurs de l’arc-en-ciel, et qu’on voit blanche. Il existe presque autant de méthodes de fabrication de photons qu’il existe de types sources de lumière, mais on peut les classer en deux grandes catégories. Les plus répandues, ou du moins celles à l’origine du plus grand nombre de photons sur terre, sont les sources incandescentes, dont la lumière provient de la chaleur.

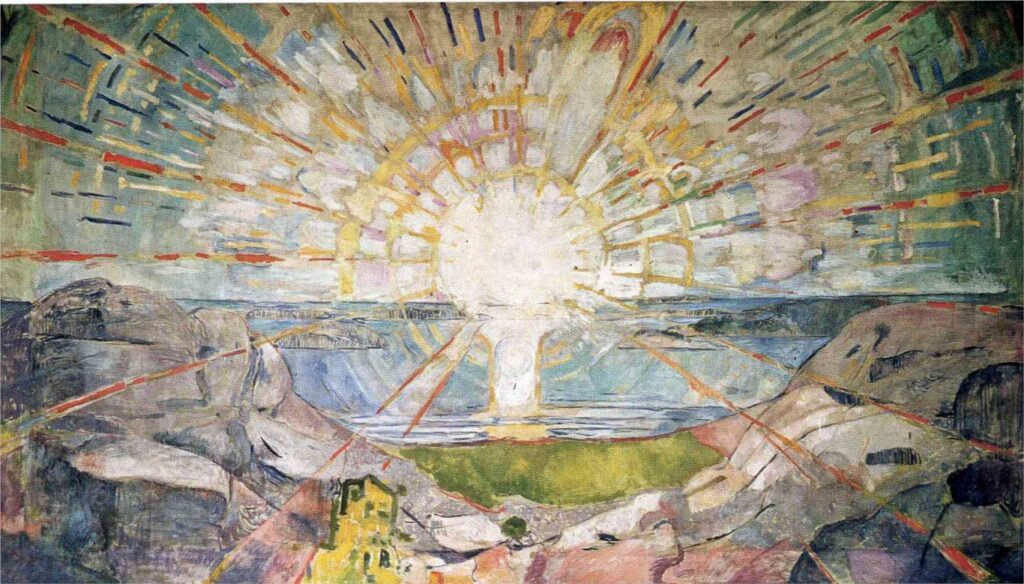

Incandescence

À ce titre, en réalité, toute la matière est source de lumière1, excepté la matière dite noire, ou sombre, dont on ne connaît l’existence que par son interaction gravitationnelle et son influence sur les trajectoires de la matière ordinaire2, mais qui n’interagit pas du tout avec le champ électromagnétique. Cette matière noire ; omniprésente bien qu’invisible, représente tout de même 80 % de la masse de l’univers, bien qu’elle reste complètement inaccessible à nos sens humains, même artificiellement augmentés. Cela étant dit, n’étant pas constitué de matière noire, je suis une lumière, vous êtes des lumières ! Mais cette radiation thermodynamique ne nous est visible qu’à partir de 500 °C (ou 773 K), où elle sera rouge. Quand la température monte, cette lumière tend vers le jaune, puis blanc et bleu. Les sources incandescentes sont nombreuses, comme le feu, les anciennes ampoules à incandescence, avec un filament qui chauffe, ou la lave, constituée de roches en fusion suffisamment chaudes pour émettre une lumière rouge (entre 500 et 900 °C), voire orangée (autour de 1 000 °C) ou même jaune (la lave peut atteindre 1 200 °C suivant sa composition chimique). La couleur du métal chauffé indique sa chaleur de la même manière, de rouge à jaune puis blanc, la couleur du soleil et ses 5 500 °C en surface (5 770 K), encore bien loin des 15 millions de degrés de son cœur. Actuellement, ce sont les réactions de fusion nucléaires qui donnent sa chaleur au soleil. Ces réactions fusionnent chaque seconde plusieurs centaines de millions de tonnes d’hydrogène (des atomes à un seul proton) en hélium (à deux protons), et de l’ordre de 5 millions de tonnes – la masse de la pyramide de Gizeh, chaque seconde – sont désintégrées dans le processus, transformées en chaleur, finalement rayonnée dans l’espace en énergie lumineuse3. Dans environ 6 milliards d’années, le soleil aura brûlé tout l’hydrogène de son cœur et la fusion continuera plus en périphérie, dilatant la couronne externe jusqu’à former une géante rouge, dont le diamètre dépassera l’orbite de Vénus, très proche de la terre. Il sera alors 2 000 fois plus lumineux qu’aujourd’hui et la terre sera complètement calcinée. Le soleil y perdra un tiers de sa masse. Après un milliard d’années à ce régime, la contraction de son cœur, de plus en plus concentré sous la masse de l’hélium produit, lui fera atteindre la température nécessaire à la fusion de l’hélium, 600 millions de kelvins, c’est-à-dire quarante fois la chaleur actuelle du cœur. Il entrera alors dans une brève période instable, et produira par fusion des éléments de plus en plus lourds, notamment du carbone et de l’oxygène, et d’autres éléments plus lourds encore, avant que finalement toute réaction de fusion ne s’arrête. Il ne restera alors plus que le cœur du soleil, petit et très massif, qui formera une naine blanche, une étoile dont la seule lumière provient de la chaleur qui lui reste, mais ne produisant plus aucune énergie nouvelle. Cette naine blanche mettra plusieurs milliards d’années à refroidir pour finalement s’éteindre et devenir une naine noire, n’émettant plus aucune lumière. Mais les anciennes couches externes du soleil, très chaudes aussi, auront entre temps formé une nébuleuse planétaire, et pourront former de nouvelles étoiles et systèmes planétaires, profitant du reste d’hydrogène, d’hélium, et des éléments lourds créés par le soleil mourant.

En regardant la lumière du soleil aujourd’hui, qui nous apporte notre énergie pour vivre, nous voyons aussi le produit de la fusion, germe de futures générations d’étoiles et de planètes, et qui sait, de nouvelles formes de vie bien différentes de la nôtre. La plupart de ces sources incandescentes de lumière visible peuvent être rapprochées du modèle idéal du corps noir4 et ont « l’avantage » d’émettre des photons dans tout le spectre visible, même si certaines longueurs d’onde sont dominantes et leur donne une teinte allant du rouge au bleu.

Luminescence

Ce n’est pas le cas de notre deuxième catégorie de sources de lumières, les sources luminescentes, qu’on qualifie parfois de « froides » en opposition aux sources incandescentes « chaudes ». La luminescence est le résultat d’interactions entre particules électriquement chargées, très majoritairement des électrons qui effectuent ce qu’on appelle une transition électronique au sein des atomes ; c’est-à-dire qu’ils changent de niveau d’énergie, pour une énergie plus basse, en émettant un photon. La longueur d’onde du photon est alors directement liée à l’énergie perdue par l’électron, et cette valeur n’est pas arbitraire. C’est ce que nous a appris la physique quantique : l’électron n’a pas le choix de son énergie, il est comme coincé sur des paliers précis, et ne peut que sauter d’un palier à l’autre. Les photons qu’ils émettent dépendent donc de ces paliers, et ne peuvent pas prendre n’importe quelle longueur d’onde : les sources luminescentes n’émettent que dans des parties très limitées du spectre électromagnétique ; elles ont une couleur bien définie, plus précise que les sources incandescentes. Cela peut être bien pratique pour des applications précises, mais dans le cas de l’éclairage domestique par exemple, c’est aussi un problème. Nous autres êtres humains avons une vision développée pour voir en détail de nombreuses couleurs avec une grande acuité visuelle. Nous y reviendrons, mais cette vision est donc très efficace sous la lumière du soleil : cette source incandescente émet dans tout le spectre visible sans discontinuité importante, centrée sur le jaune et paraissant parfaitement blanche. Toute surface éclairée par un tel spectre prendra une couleur qui lui est propre, absorbant une partie du spectre et en réfléchissant une autre qui lui donne sa couleur. Dans le cas d’une source luminescente, qui n’émet pas dans tout le spectre, certaines surfaces ne recevront pas suffisamment de photons de la bonne longueur d’onde à nous renvoyer, ceux-ci étant absents du spectre de la source luminescente en question, et elle nous apparaîtra noire ou grise. Inutile d’éclairer une cerise mûre d’une lumière bleue, elle restera gris foncée ou noire et ne sera ni rouge ni appétissante ! Ce qui est évident pour une lumière colorée reste vrai pour une lumière qui paraît blanche. En effet, ce n’est pas parce qu’une lumière est blanche qu’elle contient tout le spectre visible ; nous verrons par la suite la raison pour laquelle une lumière composée de seulement deux ou trois longueurs d’onde (bleu et orange, ou rouge, vert et bleu par exemple) peut nous apparaître blanche, mais c’est bien le cas, croyez-moi sur parole en attendant des explications sur le fonctionnement des yeux. C’est en tout cas la raison pour laquelle la lumière des tubes luminescents (« néons » et anciennes ampoules à économie d’énergie, dites « fluocompactes ») peut paraître blafarde, terne, bien que blanche : ils émettent dans un spectre plus réduit que les sources incandescentes, même si les progrès technologiques ont permis de limiter ce problème. Il en est de même avec les ampoules à diodes électroluminescentes (LED), plus récentes. En effet, le problème fondamental d’une diode luminescente est qu’elle n’émet qu’un spectre très réduit, dans une couleur bien précise. Les diodes rouges et vertes sont fabriquées depuis relativement longtemps, les diodes bleues sont plus récentes, mais aucune diode ne peut émettre de lumière blanche. Les ampoules à diodes renferment en réalité plusieurs types de diodes dont les lumières se mélangent pour former du blanc. Le problème, c’est qu’une ampoule à diodes de mauvaise qualité peut n’émettre que du rouge, du bleu et du vert, sans orange ni jaune. Dans ce cas, sous cette lumière pourtant blanche, votre mandarine aura l’air bien terne, de même que vos chaussettes mauves et vos chaussures jaune moutarde… Tout comme les goûts et les couleurs, la lumière – même blanche – peut être de qualité variable !

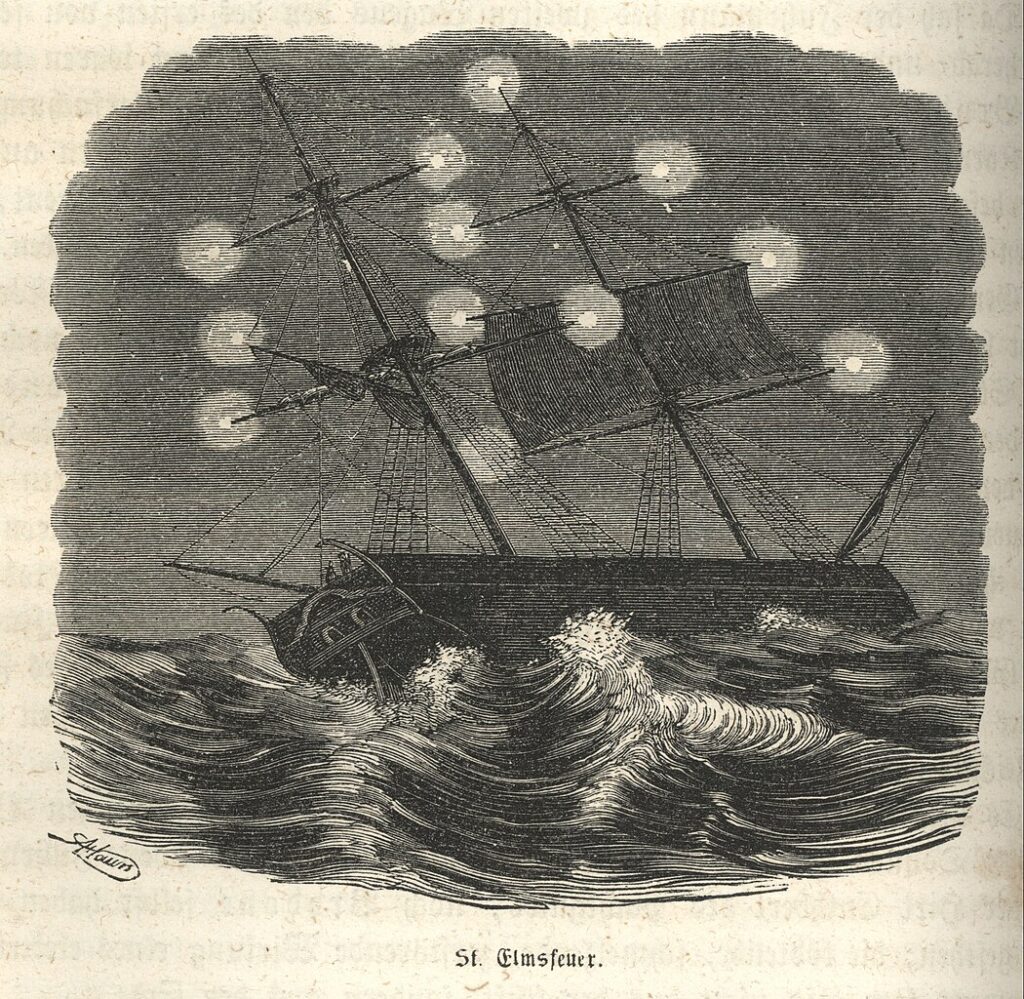

Le feu de Saint-Elme

Il existe de nombreux types de luminescence. Quand les photons sont émis par un courant électrique, on parle d’électroluminescence, utilisée par exemple dans les diodes électroluminescentes (LED), mais qui n’est pas le cas des anciennes ampoules à incandescence, dont le filament est parcouru par un courant électrique, certes, mais dont c’est en fait la chaleur qui produit le rayonnement. Les marins et aviateurs peuvent aussi parfois observer un autre phénomène en lien avec l’électricité, par temps orageux, alors que des lueurs violacées apparaissent aux sommets des mâts ou aux extrémités des ailes : c’est le feu de Saint-Elme. Pline l’ancien5 rapporte que dans l’Antiquité, on l’interprète comme un augure menaçant s’il n’en apparaît qu’un, tandis que si l’on en voit deux, c’est un heureux présage. On lui donne son nom actuel plus tard, au Moyen Âge, en référence à Érasme de Formia, martyr chrétien du 3e siècle qui aurait continué son prêche après que la foudre l’eut frappé, devenu saint patron des marins sous le nom de saint Elme. Il est alors vu comme un signe de protection des navires et des marins. Le feu de Saint-Elme apparaît en fait en présence d’un champ électrique fort à proximité d’une matière conductrice. Les pointes des conducteurs que forment les mâts ou certaines parties d’un avion amplifient les champs électriques de l’atmosphère orageuse, jusqu’à ioniser l’air, c’est-à-dire arracher des électrons aux atomes, qui devient lumineux. Le phénomène est aussi mentionné comme pouvant apparaître sur les piolets et équipements métalliques des alpinistes, comme le mentionne Frison-Roche6 dans son roman Premier de cordée en 1940, une idée reprise en 1960 par Hergé dans Tintin au Tibet.

Vous souvenez-vous des tubes cathodiques ?

Des photons peuvent aussi être émis suite à la collision de deux électrons, c’est la cathodoluminescence, qui a été très utilisée dans les tubes cathodiques, aussi appelés à juste titre « canons à électrons », inventés dès le 19e siècle, et composant les grosses anciennes télévisions et les premiers moniteurs des ordinateurs. Dans ces tubes, les électrons émis par le canon étaient dirigés grâce à un champ magnétique, lui-même contrôlé par le signal électrique porteur de l’information visuelle. Les électrons ainsi déviés venaient frapper la surface de l’écran en un point précis, formant alors un pixel de l’image en émettant les photons par cathodoluminescence.

Fluorescence et phosphorescence

Parfois, l’énergie libérée par les électrons sous forme de photon peut provenir elle-même d’autres photons absorbés auparavant, on parle alors de photoluminescence. Il en existe deux types : la fluorescence, la plus rapide, quand le photon est ré-émis quasi instantanément, et la phosphorescence pouvant durer plusieurs secondes.

La fluorescence est un peu plus courante qu’elle n’y parait : c’est le phénomène révélé par ce qu’on appelle la lumière noire, qu’on retrouve dans certaines soirées de mariage ou en boîte de nuit par exemple. Cette lumière n’est en réalité pas noire, mais son spectre se situe à la limite des longueurs d’onde visibles, autour du violet et de l’ultra-violet, et parait donc peu lumineux. Mais les photons de ces longueurs d’onde sont en particulier absorbés par les textiles synthétiques blancs, puis restitués par fluorescence dans le spectre visible, ce qui leur donne leur éclat dans un lieu éclairé uniquement de cette manière. La fluorescéine, une molécule fluorescente, ajoutée aux antigels, permet de diagnostiquer plus rapidement les intoxications qu’ils provoquent lorsqu’ils sont ingérés : elles se retrouve dans les urines et se révèle facilement et rapidement à la lumière noire. On retrouve aussi de la photoluminescence dans le monde vivant : le phénomène est bien documenté chez les plantes, invertébrés et organismes marins, mais on le retrouve aussi chez les mammifères et en particulier plusieurs espèces de chauve-souris. Éclairées de lumière ultraviolette, elles prennent alors une teinte verte7 ! On n’explique pas encore si le phénomène est un fruit utile de l’évolution des espèces, par exemple pour échapper à des prédateurs, communiquer ou améliorer la vision, ou juste un effet secondaire ou un hasard ; il semble en tout cas présent surtout chez les espèces nocturnes ou crépusculaires. Des réactions chimiques peuvent aussi amener les électrons à émettre des photons en changeant de niveau d’énergie, c’est la chimiluminescence, par exemple utilisée dans les bâtons lumineux.

Bioluminescence

Quand cette chimiluminescence a lieu au sein d’organismes vivants, on parle de bioluminescence. Je n’oublierai jamais ce crépuscule magique, il y a quelques années, où, déambulant sur les rives du Léman, de nombreux lampyres, ou plus exactement lampyris noctiluca, qu’on connait aussi sous le nom de ver luisant, parsemaient les herbes de petits points lumineux d’un vert tirant sur le jaune, que je qualifierais bien de radioactif, ce qui ne serait pas tout à fait faux, dans le sens où ils m’envoyaient leurs photons dans les yeux. Chez cette espèce de luciole, seule la femelle est luminescente ; dépourvue d’ailes, la lumière qu’elle émet sert de phare pour attirer les mâles, qui volent, mais ne brillent pas. L’espèce était autrefois courante, mais sa population est en déclin. Outre les ravages des insecticides et des granulés anti-limace dans les jardins qui déciment leur repas favori, on pense aussi que les mâles sont gênés par les lumières artificielles. Éteignons donc toutes ces lampes pour chaque soir admirer de nouveau ce spectacle lumineux des lampyres, qui se feront en retour une joie de réguler la population des limaces ! Tout est lié, dans l’écosystème de nos jardins. La bioluminescence n’est pas très répandue dans le milieu terrestre ; outre les lampyres, on la retrouve chez quelques insectes et arachnides ainsi que certains champignons, mais aussi… Chez l’humain ! Nous savions que vous et moi étions des lumières par incandescence, mais nous y ajoutons entre 170 et 600 photons par seconde et par centimètre carré de peau8 en bioluminescence. À ce niveau infime, ce n’est visible que par des dispositifs extrêmement sensibles. Dans l’eau par contre, la bioluminescence est bien plus répandue ; 76 % des organismes pélagiques sont bioluminescents9, au moins jusqu’à 4000 m10 de profondeur11, et 40 % des espèces benthiques, qui vivent au fond des océans, le sont aussi. La plupart du temps la bioluminescence est bleue ou verte, couleurs moins absorbées par l’eau, mais de rares espèces émettent dans le rouge, voire l’infrarouge. La bioluminescence a ainsi été acquise plusieurs dizaines de fois indépendamment dans l’évolution des espèces, et elle est même relativement aisée à induire et utilisée dans les recherches biologiques, grâce à des modifications génétiques. Elle permet alors, en les rendant luminescentes, de suivre certaines cellules par exemple.

Les flammes

La chimiluminescence est aussi à l’origine du cœur bleu des flammes où des réactions chimiques provoquées par la combustion ont lieu. Parlons-en, des flammes ! Contrairement à une idée répandue, le cœur bleu de la flamme d’une bougie n’est pas la zone la plus chaude ; en effet, la partie la plus chaude se situe juste au-dessus de la pointe jaune de la flamme. Au cœur de la flamme, on devine une zone non lumineuse : c’est là que la cire s’évapore, aux alentours de 600 ºC. Ensuite, la fameuse zone bleue où les réactions chimiques donnant la couleur ont lieu, vers 800 ºC. On retrouve le même phénomène quand on brûle du gaz naturel12 dans une cuisinière ou un briquet, produisant une flamme bleue, voire légèrement verdâtre. Vient ensuite une fine bande sombre à 1000 ºC où l’oxygène manque pour bien brûler et où se forment les suies qui réduisent la luminosité dans cette zone, et iront ensuite salir le plafond au-dessus de votre bougie. On trouve ensuite la plus grande zone, lumineuse et jaune, voire blanche en son cœur quand la température dépasse 1300 ºC. Cette zone prend des teintes orangées sur le pourtour, là où la température est plus faible, de l’ordre de 800 ºC. Là, et seulement là, nous avons affaire à une authentique source de lumière incandescente, dont la couleur dépend uniquement de la température, un corps noir presque parfait. Enfin, la flamme est entourée d’un voile non lumineux où la cire se consume entièrement en dioxyde de carbone et en eau. L’idée fausse selon laquelle le cœur bleu est plus chaud provient de l’erreur de croire que toute la flamme est incandescente, et de l’interpréter complètement comme un corps noir dont la couleur dépend de la température, alors que le cœur est en fait luminescent. D’ailleurs, s’il était incandescent, sa couleur signifierait qu’il atteindrait deux fois la température du soleil !

Les feux follets

Puisqu’on parle de flammes, partons ensemble en chercher une bien particulière. Attendons la tombée de la nuit pour la repérer plus facilement, et se mettre dans une ambiance propice aux histoires étranges et inquiétantes : nous irons la chercher dans un ancien cimetière ou un marécage. Peut-être verrons-nous alors apparaître dans l’air, près du sol, une petite lueur bleutée ou jaune, voir rougeâtre, prenant la forme d’une flammèche, instable, qui disparaitra au bout de quelques secondes, une minute tout au plus. C’est un feu follet. Cette étrange petite flamme ne semble pas chaude, elle ne brûle rien autour d’elle. Est-ce une âme en peine qui attend des prières pour se libérer du purgatoire ? Celle d’un enfant mort sans baptême ? Ou peut-être un mauvais esprit qui cherche à vous entraîner das les marais ? Les croyances autour du phénomène sont variées, mais sa véritable explication est plus terre-à-terre. Il arrive que dans les sols peu oxygénés où sont présentes des matières organiques, comme des plantes mortes dans des marais ou des cadavres dans des cimetières, des bactéries les décomposent en émettant du méthane, tandis que d’autres le font en dégageant des composés phosphorés. Les composés phosphorés sont instables en présence d’oxygène, et ils entrent spontanément en combustion à leur sortie du sol, en entrant dans l’air. Cette combustion peut alors enflammer le méthane qui s’échappe aussi du sol et provoquer le feu follet. Le phénomène est cependant devenu difficile à observer ; les zones humides et forêts inondées ayant beaucoup régressé avec l’industrialisation, l’urbanisation et l’intensification de l’agriculture, qui ont poussé à drainer les sols et assécher ces zones, tandis que les cadavres sont maintenant ensachés dans des housses mortuaires et des cercueils visant justement à protéger les corps.

Il existe encore d’autres types de luminescence, plus rares, comme la cristalloluminescence, la mécaluminescence, etc. La force électromagnétique, avec la gravité, est celle qui influence le plus notre quotidien !

Radioactivité

Parce que rien n’est jamais aussi simple qu’il n’y parait dans l’univers (c’est d’ailleurs ce qui donne tout leur intérêt aux sciences), il existe en réalité un troisième type de source de lumière un peu à part, qui n’est pas incandescente, et pas vraiment non plus luminescente… Si la lumière se déplace à la vitesse maximale autorisée par les mystérieuses lois de notre univers, dans le vide, elle peut aussi être ralentie par la matière, en fonction du milieu qu’elle traverse, par exemple dans l’eau. Il peut alors arriver que d’autres particules aillent plus vite que la lumière dans le milieu en question ! Et quand ces particules sont électriquement chargées, et donc que les perturbations provoquées par leur passage à toute vitesse peuvent émettre des photons, il se produit l’équivalent lumineux du bang supersonique des avions dépassant le mur du son : une onde de choc « photonique » se forme en cône autour de la particule. L’analogie avec le son s’applique parfaitement à l’onde lumineuse : les ondes interagissent avec elles-mêmes et forment des interférences qui s’amplifient pour former ce qu’on appelle l’effet Tcherenkov13, qui donne une lueur étrange, digne d’un film de science-fiction, entre le bleu et le cyan (mais pouvant aller jusqu’à l’ultraviolet), au cœur des réacteurs nucléaires, baignés dans l’eau.

Il ne faut pas confondre cet effet Tcherenkov avec la radioluminescence des matériaux radioactifs, comme le radium étudié par Marie Curie14 et Pierre Curie15. La plupart de ces matériaux émettent aussi des rayons ultraviolets et X, plus énergétiques que la lumière visible, ayant une fâcheuse tendance à endommager les molécules d’ADN et provoquer des cancers. L’usage de radium dans les peintures luminescentes très courantes au début du 20e siècle (pour l’horlogerie, l’aviation, les signalisations de secours…) a provoqué la mort de dizaines d’ouvrières (qui affinaient leurs pinceaux en les portant à la bouche) aux États-Unis16. Paradoxalement, bien ciblée, cette radioluminescence permet aussi le traitement des cancers. Bien qu’on ait cessé les curiethérapies – le traitement des tumeurs par insertion de radium – suite aux irradiations des opérateurs [4], la radiothérapie est encore utilisée de nos jours ; on détruit les tumeurs à coups de rayons lumineux.

S’il est encore possible aujourd’hui d’observer de la radioluminescence (dans le spectre visible, et pas uniquement via les rayons X que nous recevons lors d’une radiographie) dans certains dispositifs lumineux de secours (on a remplacé le radium par du tritium, moins dangereux) ou d’anciennes horloges et montres illuminées au radium par exemple, on pourrait croire par contre que l’effet Tcherenkov que nous avons abordé précédemment n’est pas une source de lumière bien courante. Mais l’univers a toujours quelques surprises pour nous. Il se trouve que des particules chargées se déplaçant à grande vitesse, ce n’est pas si rare : le soleil en envoie dans toutes les directions en permanence, c’est le vent solaire. Il ne faudrait pas croire qu’il se contente de ne nous envoyer que des photons ! Le vent solaire contient essentiellement des protons17 et des ions hélium18, tous deux chargés positivement, et des électrons libres, chargés négativement. Et le soleil n’en éjecte pas qu’un peu : il perd environ un million de tonnes de matière par seconde de cette manière ! Une partie de ces particules finit par atteindre la terre. Il arrive même que certaines traversent le globe oculaire des astronautes, et elles peuvent alors provoquer un effet Tcherenkov dans l’eau contenue dans les yeux ! Les astronautes aperçoivent alors une lueur venue de nulle part, plusieurs fois par jour. La vie dans l’espace n’est probablement pas votre vie quotidienne, mais selon l’astronaute Jean-Loup Chrétien19, ce phénomène se produit aussi sur terre, bien que bien moins fréquemment, à raison d’une ou deux fois par personne et par an. Le problème est de le reconnaitre quand ça vous arrivera. Voilà en tout cas de quoi vous en mettre littéralement plein les yeux !

Les aurores polaires

Les vents solaires sont aussi à l’origine d’un phénomène plus facile à voir, pour autant qu’on soit sous les bonnes latitudes : les aurores polaires, boréales vers le pôle nord et australes vers le pôle sud. Elles ne sont pas le résultat d’un effet Tcherenkov, mais une luminescence née de l’interaction des particules chargées, piégées par le champ magnétique de la terre, qui interagissent avec les molécules de l’atmosphère, qui gagnent en énergie puis la relâchent sous forme de photons. C’est la composition de l’atmosphère qui donne leurs couleurs aux aurores polaires, et comme cette composition dépend de l’altitude, ces couleurs sont variées, distribuées entre 80 et 1000 km d’altitude. L’oxygène émet du vert et du rouge, l’azote, du bleu, du rouge et du violet. Ces deux gaz sont ceux qui forment l’essentiel de l’atmosphère, et ce sont leurs proportions variables, alliées avec le champ magnétique terrestre et les particules venues tout droit du soleil, qui peignent sur la toile cosmique ces incroyables rideaux, rayons, draperies, teintant nuages, mer et terre les nuits de tempête solaire. Au premier siècle, Pline l’ancien disait :

On a vu pendant la nuit, une lumière se répandre dans le ciel, de sorte qu’une espèce de jour remplaçait les ténèbres.

Pline l’ancien

En finnois, on les appelle « revontulet », qui signifie « queue du renard rouge » ou « feux du renard ». Les Samis20, peuple autochtone du nord de la Norvège, Suède, Finlande et Laponie, racontent que le renard polaire, en courant dans les plaines enneigées, éjecte de la poussière dans le ciel et crée les aurores boréales sur son passage21. Pour les inuits du Groenland, elles sont appelées « aqsarniit » et sont les esprits jouant au « arsaq », un jeu de balle populaire de la nuit hivernale. Dans les mythologies nordiques, elles peuvent être la danse des esprits saumons, rennes, phoques, bélugas ; ou le souffle des baleines ; ou encore le reflet du soleil et de la lune sur les armures des Valkyries traversant le ciel ; ou enfin des torches allumées par les esprits des morts accueillant les nouveaux arrivants au paradis22. De telles aurores sont visibles sur toutes les planètes possédant un champ magnétique, comme celles illuminant un pôle de Jupiter révélées dans l’ultraviolet par le télescope spatial Hubble, bien que le mécanisme d’apparition puisse être différent. Des chercheurs en ont confirmé la possible présence sur une exoplanète en 2011, grâce à un radio télescope aux Pays-Bas23. Des ondes radio invisibles ont ainsi porté l’information de l’existence d’aurores polaires à travers l’espace intersidéral jusqu’à nous, nous laissant la liberté d’imaginer les couleurs, le spectacle éblouissant de ces aurores de planète géante gazeuse, 100 à 1000 fois plus énergétiques que sur terre…

- Il existe un consensus, depuis les calculs de Stephen Hawking, sur le fait que les trous noirs aussi ont une certaine chaleur, et émettent aussi un rayonnement thermodynamique, une très lente évaporation. Ce phénomène prend place à l’horizon des événements, la zone autour du trou noir à partir de laquelle plus aucune radiation ne peut s’échapper. ↩︎

- Et en fait aussi de la lumière elle-même, puisque la masse de la matière noire courbe l’espace-temps, comme toutes les masses. Mais c’est un tout autre sujet. ↩︎

- Mais aussi en d’autres particules interagissant très peu avec la matière : les neutrinos, invisibles à nos sens humains et très difficiles à détecter artificiellement. ↩︎

- Cf. Une histoire de lumière : optique quantique. ↩︎

- Caius Plinius Secundus, Pline l’ancien (23 – 79) est un écrivain et naturaliste romain, mort lors de l’éruption du Vésuve en 79. Il est l’auteur d’une monumentale encyclopédie intitulée Naturalis Historia, en 37 volumes, publiée en 77. ↩︎

- Roger Frison-Roche (1906 – 1999) est un guide de haute-montagne, explorateur, journaliste et écrivain français. ↩︎

- Briana J. Roberson et al., Glowing Green: A Quantitative Analysis of Photoluminescence in Six North American Bat Species, Ecology and Evolution, 2025. ↩︎

- R. Edwards et al., Measurements of human bioluminescence, Acupuncture & Electro-Therapeutics Research, 1990. ↩︎

- Que ce soit des poissons, mollusques, crustacés ou unicellulaires, etc., y compris le plancton qui émet de la lumière de manière mécanique quand l’eau remue, par exemple sur les côtes bretonnes ou corses. On s’est demandé dans les années 1970 si ce phénomène pouvait être utilisé pour détecter les sous-marins furtifs. C’est déjà ce que fait le calmar géant avec ses yeux ultra-sensibles, de la taille d’un ballon de football, pour détecter l’arrivée d’un cachalot en chasse (Nilsson et al., 2012). ↩︎

- S. Martini et S. H. D. Haddock, Quantification of bioluminescence from the surface to the deep sea demonstrates its predominance as an ecological trait, Scientific Reports, 2017. ↩︎

- On l’a vu, cette luminescence peut servir à l’attraction de partenaires sexuels, mais aussi de proies comme le font certains poissons abyssaux tels que la baudroie abyssale de Johnson (melanocetus johnsonii) avec son leurre pendouillant au-dessus de la tête. Encore que cette dernière ne soit pas vraiment elle-même luminescente, puisque sa lumière est en réalité émise par des bactéries avec lesquelles elle vit en symbiose. La luminescence peut aussi au contraire servir à repousser des prédateurs, comme le font certains calmars des profondeurs qui sont capables d’expulser un nuage de luminescence de la même manière que beaucoup de leurs cousins le font avec un nuage d’encre pour dérouter une attaque. Enfin, de manière inattendue, elle est aussi un moyen de se camoufler. Être lumineux dans les eaux moyennement profondes permet de ne pas se détacher en ombre chinoise sous la lumière de la surface quand un prédateur arrive par en dessous. ↩︎

- Le gaz naturel est composé majoritairement de méthane, et d’éthane, de butane, de propane ou de pentane. ↩︎

- L’effet a été observé dès 1910 par Marie Curie en observant la lumière produite par de l’eau soumise à une source de radioactivité, mais c’est entre 1934 et 1937 que Pavel Tcherenkov, ensuite rejoint par Ilia Frank et Igor Tamm, a expliqué le phénomène. Les trois ont obtenu le prix Nobel de physique de 1958 pour cette découverte. ↩︎

- Marie Skłodowska-Curie (1867 – 1934) est une physicienne et chimiste polonaise et française, ayant principalement étudié la radioactivité et découvert les éléments polonium et radium. Elle est la première femme à avoir obtenu un prix Nobel en 1903 – conjointement avec son mari Pierre Curie et Henri Becquerel, le découvreur de la radioactivité – et la seule à en avoir obtenu deux, obtenant le prix Nobel de chimie en 1911 pour la découverte du polonium et du radium. Elle est aussi la seule personne à avoir été récompensée dans deux domaines scientifiques distincts (physique et chimie). ↩︎

- Pierre Curie (1859 – 1906) est un physicien français reconnu pour ses travaux sur la radioactivité, le magnétisme et la piézoélectricité. Il reçoit le prix Nobel de physique en 1903 avec son épouse Marie Curie et Henri Becquerel pour leurs travaux sur la radiation, et aurait reçu le prix Nobel de chimie en 1911 avec son épouse s’il n’était pas mort dans la rue, renversé par le cheval d’un camion hippomobile transportant 4 tonnes de matériel militaire, en 1906. Marie rappellera dans son discours de réception au prix : « Je tiens à rappeler que la découverte du radium et celle du polonium ont été faites par Pierre Curie en commun avec moi. » ↩︎

- Marie Curie meurt à 66 ans, en 1936, d’une leucémie induite par ses nombreuses expositions aux matériaux radioactifs et aux rayons X utilisés en radiographie pendant la Première Guerre mondiale, durant laquelle elle a activement participé aux soins des soldats, et formé des bataillons de jeunes femmes aide-radiologistes. ↩︎

- Les protons du vent solaire sont les noyaux des atomes d’hydrogène ayant perdu leur unique électron, composant 74 % de la masse du soleil. ↩︎

- Des noyaux d’hélium sans leurs deux électrons, qui composent 25 % de la masse du soleil. ↩︎

- Dans son livre Sonate au clair de terre. ↩︎

- Connus aussi sous le nom de « lapons », mais ce terme est un terme étranger et péjoratif, issu de la racine « lapp » qui signifie « habillé de haillons » en suédois. ↩︎

- Siobhan Logan, Firebridge to Skyshore: A Northern Lights Journey, Original Plus, 2009. ↩︎

- Wendy Leonard, The Utterly, Completely, and Totally Useless Science Fact-o-pedia: A Startling Collection of Scientific Trivia You’ll Never Need to Know, HarperCollins UK, 2013. ↩︎

- O. Cohen et al., The Dynamics of Stellar Coronae Harboring Hot Jupiters. I. A Time-Dependent Magnetohydrodymanic Simulation of The Interplanetary Environment in The HD 189733 Planetary System, The Astrophysical Journal, 2011. ↩︎

Laisser un commentaire